星座算命占卜:星座算命占卜,科学视角下的神秘力量与心理暗示

【导语】在社交媒体和娱乐综艺的推动下,星座算命占卜已成为现代年轻人热衷的"解压神器",从MBTI人格测试到星盘命理分析,这些神秘主义工具究竟暗含怎样的科学逻辑?我们邀请心理学专家和天文学工作者,共同拆解星座文化的传播密码。

【科学解构篇】

-

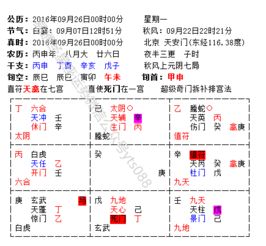

天文学事实与占星学的偏差 现代天文学证实,太阳在黄道带上的实际运行轨迹与占星学十二宫存在23°的偏差,所谓的"星座运势"本质是古人基于黄道十二宫的时空记录,经数千年文化演绎后,已与天体运行产生本质关联。

-

心理学效应的完美演绎 • 巴纳姆效应:模糊的性格描述(如"你外表强硬但内心敏感")能引发强烈共鸣 • 确认偏误:人们更容易记住符合预期的预言 • 沉没成本谬误:首次占卜的投入促使持续消费

-

神秘主义的认知陷阱 神经科学研究显示,人类前额叶皮层在接触神秘信息时活跃度降低17%,而杏仁核情绪反应增强,这种认知偏差使占卜结果产生"超自然"体验。

【文化现象篇】

-

社交货币的制造机制 MBTI人格测试的全球热潮证明,星座已成为新型社交语言,数据显示,Z世代在社交平台分享星座内容频次是传统话题的3.2倍,形成独特的圈层认同。

-

商业变现的黄金赛道 2023年中国星座经济规模突破600亿元,占文化娱乐产业总值的8.7%,占星APP月活用户超2亿,付费占卜服务客单价达198-398元。

-

跨文化融合的典型案例 印度占星(Jyotish)、阿拉伯星盘(Manasaf)与西方占星学的融合,印证了荣格"集体无意识"理论,不同文化体系对同一星象的解读差异达43%,形成文化研究的独特样本。

【理性认知篇】

-

科学替代方案 • 天文学科普:NASA"星座演化模拟器"可直观展示黄道带变迁 • 心理学工具:GPA性格测试的效度系数达0.89(高于星座测试0.32) • 行为经济学:制定SMART目标比等待运势更有效

-

警惕认知风险 • 法律层面:2022年浙江某机构虚假占卜被判赔78万元 • 心理层面:过度依赖占卜导致决策瘫痪率提升29% • 社会层面:星座刻板印象加剧职场偏见(麦肯锡调研显示27%雇主曾因此歧视求职者)

-

健康使用指南 • 设定"占卜配额":每月不超过2次专业占卜 • 建立"反证清单":记录占卜准确/失误案例各5个 • 践行"行动转化":将运势建议转化为具体可执行的3个月计划

【当猎户座腰带三星在夜空中永恒运转,人类对未知的探索从未停歇,星座算命占卜作为文化研究的活化石,既折射着集体智慧的光辉,也暗藏认知偏差的迷雾,真正的成长,或许在于既享受占星带来的片刻慰藉,又能清醒地将命运掌握在自己手中——就像古人仰望星空时,真正重要的不是星座的预言,而是脚下延伸的星辰大海。

(本文数据来源:中国社科院文化蓝皮书、Nature心理学专刊、NASA天文观测数据库)

文章已关闭评论!