左手黄金右手美股就能对冲风险吗?原中金首席风险官李祥林教你用衍生品辨别应对“黑天鹅”

阅读《风险周期:衍生品视角下的市场真相》——李祥林教授带你重建风险框架

在2025年的市场舞台上,全球投资者面临着前所未有的两难抉择,一边是人工智能技术的狂热发展,从算力到算法,每一个细分赛道都被冠以“改变世界”的使命;另一边是避险情绪的急剧升温,黄金、债券等防御型资产的需求不断增强,金价屡创新高,这种看似矛盾的现象,在金融史上反复上演,从互联网泡沫到次贷危机,再到今天的AI浪潮与避险需求的并存,都在提醒我们:市场的脆弱性往往在“理性繁荣”中酝酿。

2000年的泡沫:新叙事背后的幻觉

2000年的互联网泡沫是一个典型案例,市场被“科技改变一切”的叙事所笼罩,纳斯达克指数市盈率高达百倍,硅谷成为“新黄金时代”的象征,投资者相信,科技公司的高估值与快速增长可以持续下去,却忽视了现金流的重要性,泡沫破裂时,市场才意识到——估值不是增长的保证,故事也无法替代现金流。

2008年的危机:模型幻觉的崩塌

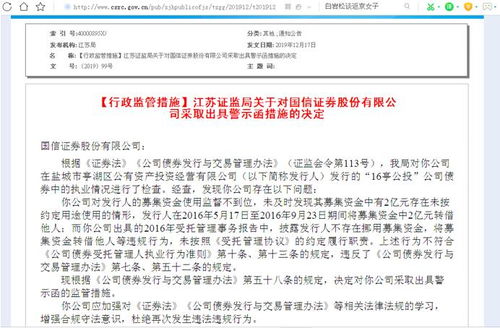

2008年,金融危机的爆发更深刻地揭示了模型的局限性,复杂的CDO和CDS产品被设计为风险可以被切割、重新包装的工具,金融工程成为“现代智慧”的象征,但当雷曼兄弟倒闭时,这些被视为“无懈可击”的模型成为了危机的导火索,市场信任模型的狂热,反而成为了风险的催化剂。

今天的市场:AI叙事与避险需求的并存

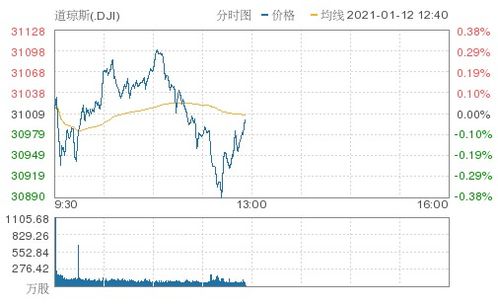

今天的市场,同样充满着这种微妙的不协调,AI技术的狂热发展让全球股市创下新高,但同时也带来了越来越大的避险情绪,机构资金疯狂涌入黄金等避险资产,金价年内多次刷新历史新高,这种看似矛盾的现象,实际上是金融史上一个反复循环的周期:每当市场被某种“新叙事”或“新工具”所笼罩时,风险偏好便会在某个点上急剧下降。

风险的本质:被误判的确定性

人类的金融史总是在“理性繁荣”中酝酿下一次非理性的崩塌,今天的市场,虽然技术更发达,模型更复杂,但风险的本质依然未变:市场真正的危险,不是“看不见的风险”,而是“被误判的确定性”,当人们认为自己已经能够掌控风险时,往往只是“时候未到”——风险只是推迟了爆发的节奏。

如何重建风险框架?

面对这种复杂的市场环境,投资者真正缺的,不是行情判断力,而是识别风险、应对风险的框架,过去几年,你或许已经历了这些:

- 宏观逻辑被频繁推翻

- 资产配置越来越复杂,但分散不再意味着安全

- 模型看似能解释一切,却预测不了“黑天鹅”

- 你知道市场在变,却不知该信什么、不该信什么

这种迷茫感,不是知识的缺口,而是逻辑的塌陷,正如李祥林教授所言,当前市场的风险正在于“聪明本身”,算法让投资更精准,模型让风险更可视化,但也可能让市场在“集体聪明”的表象下变得更脆弱。

李祥林教授——风险治理的先锋

李祥林教授是国内最适合讲解金融风险管控的专家,他不仅发明了改变金融世界的模型,还在2008年金融危机爆发前清醒地退出了华尔街,他的“高斯联结违约函数”曾被视为CDO等复杂信用产品的数学基石,但他深知模型的局限性,正是这种对风险的深刻理解,使他在危机后投身于风险治理一线,为中国的金融体系建立了风险限额体系和信用风险缓释工具(CRM)。

李祥林教授的独特之处在于,他跨越了金融体系的全部边界:他在中金公司代表中国券商的“卖方视角”,在AIG主导资产管理建模,代表保险与资管体系;在保德信负责风险管理方法论,深入资产负债管理(ALM),他既见过华尔街的狂欢,也守过中国监管的底线。

课程价值:重建风险框架,活得更久

这门课,不是教你“预测”机会,而是教你“看穿”风险,市场终将回归理性,而理性必须被训练,每一轮泡沫的终点,都是对理性的重新追寻,在这门课中,李祥林教授将带你重新认识风险,让你在金融市场上“活得更久”:

- 从宏观看周期:理解风险因子的相互作用,识别资产的“共振点”;

- 从微观看人性:理解市场行为背后的情绪结构与从众逻辑;

- 从系统看投资:学会构建自己的“风险免疫系统”。

这不是防御思维,而是一种理性训练,真正成熟的投资者,不是永远正确的人,而是懂得自己何时可能错的人,在这个充满噪音的年代,让我们重新学习,如何在繁荣的表象下,看清市场的真相。

行动呼吁

课程时间:2025年11月30日,上午9:30 场地:上海 课程形式:Alpha线下闭门私享课 课程邀请人:华尔街见闻

席位有限,感兴趣的朋友请点击课程海报报名,或者扫码咨询Alpha小助手。

市场有风险,投资需谨慎,本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况,据此投资,责任自负。

相关文章:

文章已关闭评论!