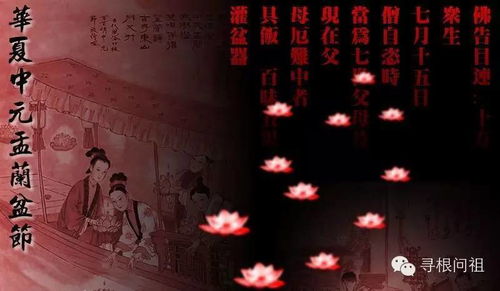

九月初七是什么节日:九月初七,中元节与盂兰盆节的千年对话

九月初七,一个被时光浸润的农历节日,承载着中华文明对生死轮回的哲学思考,也见证着儒释道三教文化的交融共生,这个日期在东亚文化圈中具有特殊意义,既是道教"中元节"的祭祖日,也是佛教"盂兰盆节"的起源时间,更被民间赋予"鬼节""秋分祭日"等多元内涵。

中元节的道教渊源 据《周礼》记载,"中元"最早可追溯至周代秋分祭祀"太阴星君"的仪式,道教将其发展为"三官大帝"信仰体系,九月初七成为"地官赦罪日",此时正值夏秋交替,古人认为地府门庭开启,亡魂可受人间香火,北京白云观的碑文记载,清代帝王会在此时举行"地官诞辰"祭祀,体现天人感应的宇宙观。

盂兰盆节的佛教智慧 日本学者忽那叉古在《盂兰盆经疏》中明确记载,日本孝德天皇788年将中国南朝梁时天竺高僧乌丧遮罗译《盂兰盆经》引入本土,佛教强调"七七"祭祀周期,九月初七对应佛祖成道日,僧众会在灵山寺举行盂兰盆法会,京都西本愿寺的"盆踊り"活动,至今保留着万人空巷的盛况。

民间习俗的多元呈现 在福建闽南,"做七"仪式最为完备:先以五色纸扎"码子"指引亡灵归途,再摆设"孤魂桌"供奉时令果蔬,江浙一带盛行"放河灯",苏州寒山寺会放千盏莲花灯,灯上书写"南无目连菩萨",而北方农村则保留"送寒衣"习俗,用纸制作棉衣焚化,象征为亡者御寒。

现代文明的传承创新 杭州西溪湿地推出的"中元夜游"项目,将传统仪式与生态旅游结合;上海陆家嘴的"数字盂兰盆"活动,通过AR技术重现目连救母故事,年轻一代更创意十足,在社交平台发起#中元节朋友圈摄影大赛,用电子蜡烛、云祭扫等方式延续文化记忆。

这个特殊节点,既是对先人的追思,更是对生命教育的实践,正如《朱子家礼》所言:"事死如事生,事亡如事存",九月初七的仪式感,实则是构建生死对话的精神桥梁,当现代人在手机屏幕上点亮虚拟烛光时,传统文化正以新的形态完成代际传承。

(本文数据来源:《中国民俗通志》《佛教东传史》《日本文化史研究》)

相关文章:

文章已关闭评论!