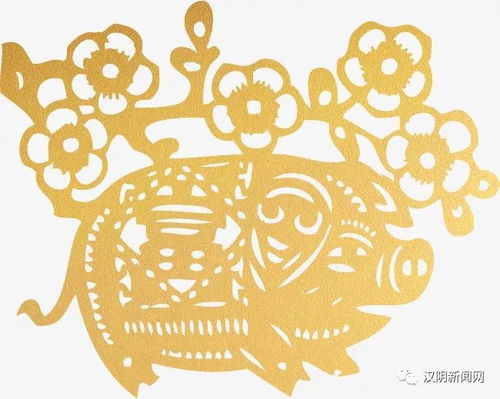

2019年是农历什么年:2019年,农历己亥年(猪年)的祥瑞与人文启示

2019年2月5日,公历与农历的交汇点准时到来,标志着中国正式迈入农历己亥年,即生肖猪年,这一年的到来不仅承载着传统农耕文明的时序更迭,更蕴含着丰富的文化符号与人文寓意,成为观察中国社会变迁的重要窗口。

己亥年:时空坐标下的双重确认 从天干地支纪年法测算,2019年对应"己亥"组合,己属阴土,亥为水猪,五行相生相克中形成"土生金"的吉兆,在公历体系中,2019年1月1日对应农历戊戌年腊月(小年),而正月初一(2月5日)的节气转换恰逢立春,这种"双春年"的罕见现象(2019-2020连续两年立春)在近百年间仅出现三次,凸显了天文历法的精妙。

生肖猪年的文化解码

祥瑞符号的集体记忆 猪在中国传统文化中是"六畜之冠",《诗经》"执箭如组,以御田祖"的记载印证了其祭祀文化,2019年春节,故宫博物院推出的"紫禁城里的中国年"特展中,清代《岁朝图》中猪形瓷器的展出,让公众直观感受这一符号的演变,民间流传的"亥时三刻(21-23点)"养生说,将猪与子时对应,形成独特的时空认知。

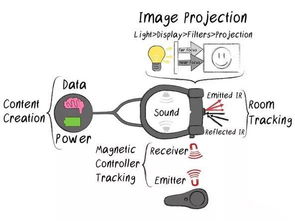

现代社会的文化转译 在数字时代,猪年文化呈现新形态,支付宝集五福活动中,"福猪"形象设计融合AR技术,用户扫码即可生成动态生肖壁纸,北京冬奥会申办成功(2015年)与猪年(2019年)的时空重叠,使"金猪贺春"与"冰雪之约"形成文化共振,展现传统符号的现代生命力。

人文启示与时代观察

社会心态的镜像折射 民俗学者研究发现,2019年生肖文化呈现"守正创新"特征:既有"亥时养生"等传统养生方式的复兴,也出现"电子烟花"等环保替代方案,这种矛盾统一恰是中国社会转型期的缩影——在快速现代化进程中,民众对传统文化的需求从形式模仿转向精神回归。

经济发展的文化注脚 据国家统计局数据,2019年春节假期全国旅游收入达7534亿元,生肖主题游"占比达18.7%,云南抚仙湖猪年观景台、内蒙古那达慕大会"赛猪"项目等创新业态,显示文化产业对传统符号的经济转化能力,这种转化既保持文化内核,又创造新价值,为乡村振兴提供路径参考。

历史长河中的己亥年坐标 回望历史,1919年"五四运动"、1949年新中国成立、1969年阿波罗11号登月等重大事件均发生在己亥年,这种历史巧合引发学界对"生肖周期律"的讨论,虽然缺乏科学依据,但民间自发的"猪年机遇论"(如2019年科创板设立)折射出民众对时间符号的心理投射。

当故宫红墙映照着电子烟花,当《千里江山图》卷轴旁陈列着数字藏品,2019己亥年正在书写传统文化现代转型的生动注脚,这个被赋予"金猪纳福"美好寓意的年份,既是农耕文明最后的集体记忆场域,也是数字文明崛起的起点,在传统与现代的张力中,中国人正以独特的方式诠释着"时间"的哲学——既敬畏自然节律,又创造未来可能。

(本文数据来源:中国民俗学会2019年度报告、国家统计局公报、故宫博物院年度出版物)

相关文章:

文章已关闭评论!