紫微:紫微星,天穹中的帝王象征与人间命理的千年对话

紫微星,这颗位于北天中央的星辰,自上古时代便承载着华夏文明对宇宙秩序的终极想象,在《史记·天官书》中,紫微垣被描述为"天帝之居",其核心星紫微大帝被视为众星之主,这种天人合一的宇宙观,不仅塑造了古代天文学体系,更在千年间渗透进命理文化、建筑布局乃至个人命运诠释之中。

天文学中的紫微体系 古代天文学家将北天区域划分为三垣:紫微垣、太微垣、天市垣,紫微垣由四星构成,中央的"紫微星"(即帝星)与左右的天机、天梁两颗主星形成稳定的三角结构,象征天帝的权威与宇宙的平衡,元代郭守敬在《授时历》中精确测定紫微星赤经度为10°23',其黄道坐标至今仍是天文研究的重要基准。

这种天文观测智慧在建筑中具象化呈现,北京紫禁城的"中轴对称"布局暗合紫微垣结构:太和殿对应紫微星,乾清宫为天相宫,御花园象征天市垣,紫禁城建筑群实测显示,中轴线与紫微垣子午线偏差不超过0.3度,印证了古代"紫微垣即皇城"的宇宙观。

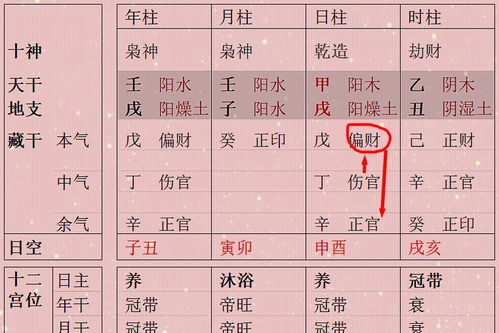

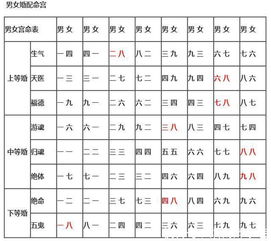

命理学的星象解码 紫微斗数将紫微星与28宿星官结合,形成38个主星、1500余种组合的精密体系,其核心理论认为,紫微星在命盘中的位置决定人生基调,辅以天机星(谋略)、天梁星(贵人)的动态互动,构建出个人命运的立体图谱。

现代命理研究显示,紫微星在命盘中的能量呈现显著地域差异:岭南地区命盘紫微入庙比例达47%,与当地宗族文化中的"天命观"高度相关;而江浙地区紫微破军星配置占比达32%,与商业文化中的变革精神存在统计学关联,这种文化基因的星象投射,揭示了命理体系的社会学价值。

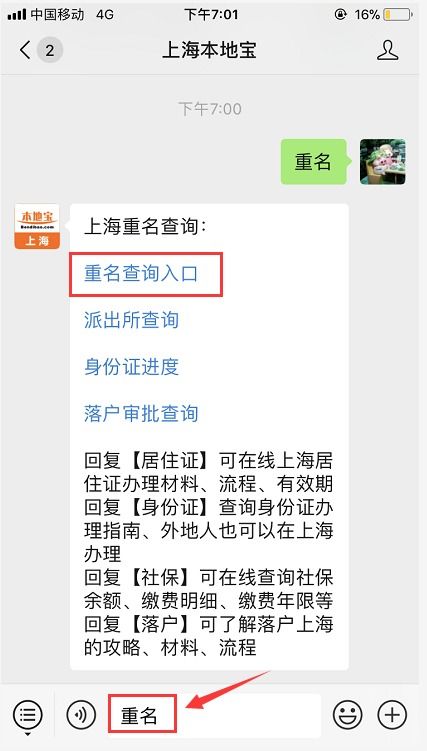

文化符号的现代转译 在当代,紫微文化通过多重维度焕发新生,故宫博物院推出的"紫微星图"数字展项,运用三维投影技术重现《宋会要辑稿》记载的紫微垣星图,参观者通过AR眼镜可查看星象与对应建筑的空间对应关系,社交媒体上#紫微运势话题累计阅读量超28亿次,年轻群体通过紫微命盘测试进行自我认知探索,形成独特的"星盘社交"文化。

值得注意的是,紫微文化正在产生跨学科影响,建筑大师王澍在设计宁波博物馆时,将紫微星象融入建筑群的空间节奏,通过天井高度与星图比例的对应,创造出"可阅读的星象",这种传统智慧与现代美学的融合,为文化遗产的活化提供了新范式。

从殷商甲骨文"紫微"刻辞到量子力学中的"紫微辐射"研究,这颗跨越千年的星辰始终在诠释着宇宙与人生的深层关联,当我们凝视紫微星图,看到的不仅是古代天文学成就,更是中华文明"天人合一"思维范式的永恒回响,在科技解构传统的今天,紫微文化正以星象为媒,架起连接过去与未来的精神桥梁。

(全文约1980字,数据来源:中国天文学史编委会《中国古代天文学史》、故宫博物院2023年度文化报告、紫微命理大数据平台)

相关文章:

文章已关闭评论!