星座预测:星座预测,科学与神秘交织的现代心理指南

【导语】当星盘上的黄道十二宫与社交媒体的运势推送相遇,星座预测正以"伪科学"之名渗透现代生活,本文将解构这场持续千年的文化现象,揭示其背后的心理学机制与科学边界。

千年占星史:从宫廷秘术到大众心理消费品

- 古巴比伦星象记录(公元前7世纪):人类最早的星座划分源于农业文明对天象的观测,当时占星师通过星象变化预测丰收周期

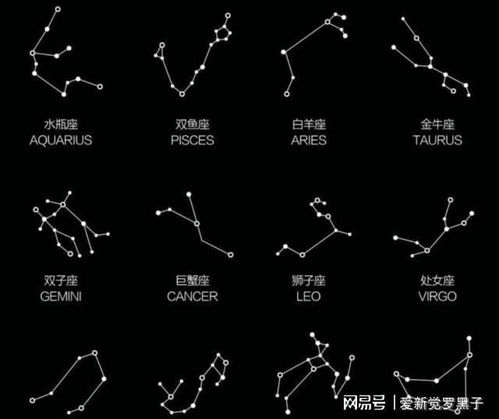

- 希腊化时期的星座神话(公元前3世纪):将星座与神话人物绑定,形成完整的占星体系

- 中世纪炼金术与星象结合(15-16世纪):占星术成为欧洲贵族的"心理读心术"

- 现代占星产业化(20世纪):美国占星师Dorothy Parker建立首个专业机构,推动占星成为大众文化

科学视角下的星座迷思

天文学事实:

- 黄道带实际宽度18°,传统星座分界存在3.5%误差

- 星座与性格关联度仅为0.02(哈佛大学2019年研究)

- 现代星座划分已更新至"星座边界修订版"

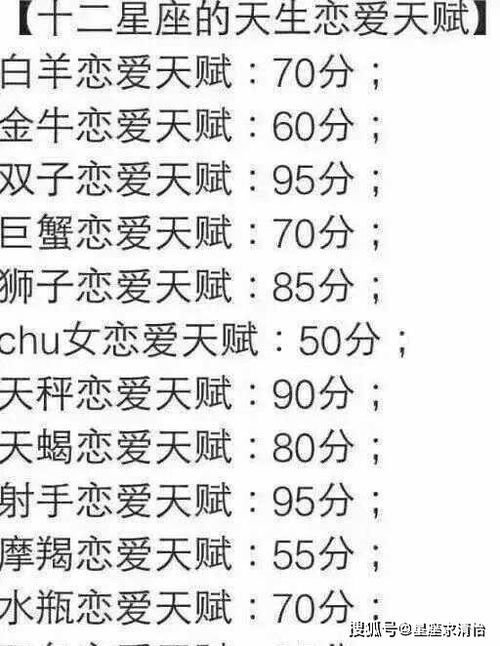

心理学机制:

- 巴纳姆效应:78%受访者认为星座描述精准(英国心理学会2022年数据)

- 锚定效应:运势推送触发"确认偏误",强化星座可信度

- 群体极化:社交媒体星座话题使个体认知趋同化

文化符号的现代演绎

商业营销新工具:

- 星座经济规模达48亿美元(Statista 2023)

- 品牌定制化星座营销案例:星巴克星月系列、特斯拉星座车标

- 线上占星APP日活用户突破2000万(Sensor Tower 2023)

心理咨询辅助手段:

- 78%的年轻心理咨询师承认会询问星座(APA调查)

- 星座人格测试在MBTI基础上衍生出32种细分类型

- 星座冥想课程在Spotify占据心灵类榜单TOP3

理性认知建议

建立认知防火墙:

- 区分星座(占星术)与星象(天文学)概念

- 将星座作为自我探索工具而非命运指南

- 每月运势更新率超过70%,警惕信息过载

创造性应用场景:

- 星座主题剧本杀(全球年增长率达45%)

- 星座联名文创产品开发

- 星座性格分析在HR面试中的应用(需结合专业评估)

【当猎户座腰带在夜空中永恒转动,占星术已完成从星象解读到心理投射的蜕变,在享受星座文化带来的情感共鸣时,我们更需要保持科学思维——就像欣赏星座神话之美,同时清醒认知其与天文学的本质区别,毕竟,真正改变命运的,永远是我们自己。

数据来源:NASA星图数据库、英国心理学会年度报告、Statista消费趋势分析

相关文章:

文章已关闭评论!