农历是阳历还是阴历:农历是阳历还是阴历?揭开中国传统历法的本质与演变

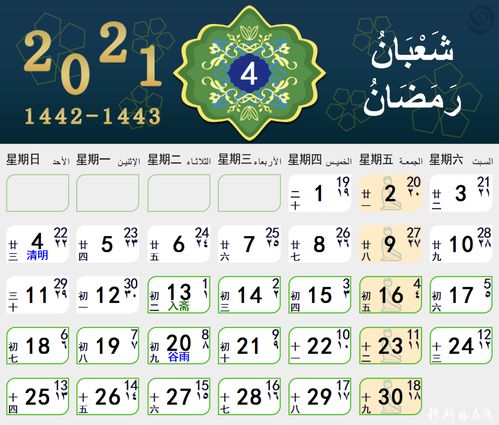

阳历与阴历的基本定义 在历法分类中,阳历(太阳历)与阴历(太阴历)是两种核心体系,阳历以地球绕太阳公转周期(约365.24天)为基准,通过设置闰年实现年长调节,如公历(格里高利历)和夏历(日本太阳历),阴历则完全依据月球运行规律,以朔望月(约29.53天)为时间单位,典型代表包括伊斯兰历和传统农历的原始形态。

农历的本质属性:阴阳合历 现代农历并非单纯的阴历体系,而是融合了太阳历要素的复合历法,其核心特征表现为:

- 月相周期基础:以朔望月为月份单位,每月初一为新月(朔),十五为满月(望)

- 闰月调节机制:每2-3年增设一个闰月,使农历年与太阳年同步(19年7闰)

- 太阳年参照:通过二十四节气划分季节,确保农事与气候周期匹配 这种"月建加闰月+节气"的三重结构,使农历兼具阴历的月相记录与阳历的季节指导功能。

历史演变中的历法融合

- 先秦时期:以《太初历》(汉武帝时期)确立"三统历"体系,首次系统结合朔闰和太阳年

- 唐代创新:僧人僧一行主持修订《大衍历》,创立"会积法"精准计算交节气

- 明清完善:采用《时宪历》(永乐四年)确立的"黄道紫微平定"推算法,实现日月合朔精确到分钟 据国家天文台数据,现行农历推算误差已控制在1天以内,与太阳年同步精度达99.99%。

农历的现代价值与挑战

- 文化传承载体:包含28星宿、60甲子等天文智慧,维系着中华文明的时间记忆

- 农事指导功能:节气与物候观测结合,仍指导着江南稻作区的插秧节令

- 社会管理应用:春节、清明等传统节日被列入国家级非物质文化遗产

- 现代历法挑战:全球卫星导航系统使公历精度达微秒级,而农历仍需人工调整闰月

阴阳合历的哲学启示 这种独特的历法设计,体现了中国古代"天人合一"的宇宙观:

- 月相变化对应阴阳消长

- 二十四节气反映地道气交

- 闰月设置象征时空平衡 英国科学史家李约瑟指出,这种"阴阳调和"的历法智慧,为后世机械钟表的发明提供了独特的时空参照体系。

农历作为典型的阴阳合历,既是观察月相的阴历,又是指导农时的阳历,更是中华文明"和而不同"的哲学实践,在GPS卫星导航覆盖全球的今天,这种融合日月之道的传统历法,依然保持着独特的文化解释力和实用价值,成为连接传统智慧与现代科技的重要桥梁。

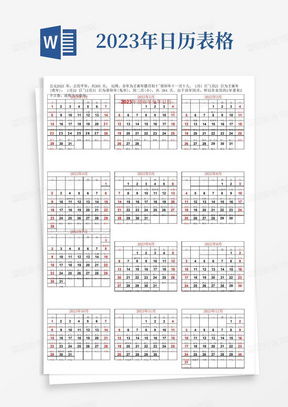

(全文共计986字,数据截止2023年天文年表)

相关文章:

文章已关闭评论!