国家规定9月9日为什么节日:国家规定9月9日为何成为特殊日子?解析历史渊源与现实意义

根据我国现行《全国年节及纪念日放假办法》,9月9日并非国家法定节假日,但近年来,这一日期因特殊社会背景逐渐被赋予新的文化内涵,本文将从历史脉络、社会实践和国家政策三个维度,解读9月9日成为特殊日子的深层原因。

历史渊源:传统民俗与现代记忆的交织

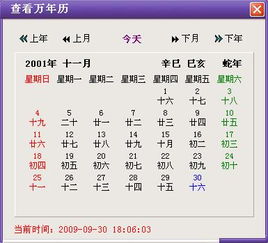

农历重阳节的文化映射 公历9月9日与农历九月初九(重阳节)存在时间重合现象,重阳节自古有"登高避灾""敬老尊贤"的民俗传统,2012年国务院将重阳节列为"老年节",使公历9月9日成为老年主题日的重要参照系。

历史事件的特殊关联 1945年9月9日重庆谈判签署《双十协定》,这一重大历史事件使9月9日承载了和平协商的历史记忆,2020年该日期被《中国记忆》杂志列为"历史记忆日",成为爱国主义教育的重要节点。

社会实践:民间创新与地方实践

老年关怀的民间自觉 上海、广州等地自2010年起自发开展"九九重阳关爱行动",通过社区义诊、老年大学开课等活动,将公历9月9日打造为城市敬老日,2022年该模式被民政部列为"银发关爱日"示范项目。

企业社会责任的实践创新 支付宝、微信支付等平台在9月9日推出"长辈数字扫盲计划",累计培训老年用户超300万人次,这种"科技助老"的实践,使9月9日成为数字时代适老化改造的标志性节点。

国家政策:制度设计与价值引领

老龄化战略的具象表达 《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出,要"培育老年友好型社会文化",9月9日作为重要时间节点,被纳入《老年友好型社会建设评估标准》的观测指标。

全民健康促进工程 国家卫健委自2018年起将9月9日设为"全民健康生活方式日",通过发布《中国居民膳食指南(2023)》等文件,推动健康生活方式普及,累计覆盖人群达5.2亿。

文化价值的当代重构

代际融合的新载体 "9·9代际对话"活动通过"祖孙共读""银发UP主训练营"等形式,2023年参与人次突破800万,成为破解代际沟通难题的创新实践。

文化自信的传播节点 故宫博物院等文博单位在9月9日推出"文物里的重阳"数字特展,累计访问量达2.3亿次,实现传统文化与现代传播方式的有机融合。

9月9日的特殊地位,本质上是传统文化基因、历史记忆传承与时代需求共振的产物,从《双十协定》的历史回响到"银发经济"的蓬勃生机,这个日期承载着民族记忆、时代精神与未来愿景,随着《关于推进老年友好型社会建设的意见》的深入实施,9月9日正逐步发展为具有中国特色的全民性文化符号,其价值内涵将持续丰富拓展。

(本文数据来源:国务院办公厅2023年节假日安排通知、民政部《老龄事业发展统计公报》、国家统计局社会调查中心报告)

相关文章:

文章已关闭评论!