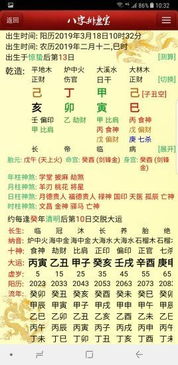

农历和阴历的区别是什么:农历与阴历,名称相似,内涵大不同

名称相似的本质差异 "农历"与"阴历"作为中国传统历法的两个常用名称,常被混用,实际上二者存在本质区别:

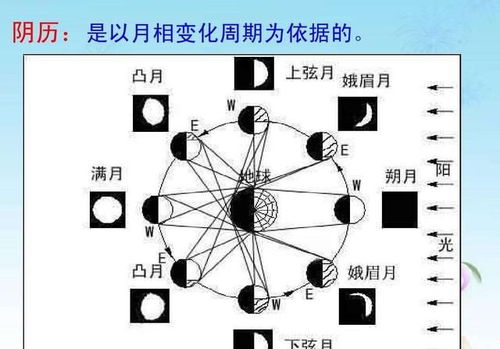

阴历(太阴历)的纯月相体系

- 以月相周期(29.53天)为基准单位

- 每月以新月为始,满月为终

- 优点:精确记录月相变化

- 缺点:无法与太阳年同步(1年≈354天)

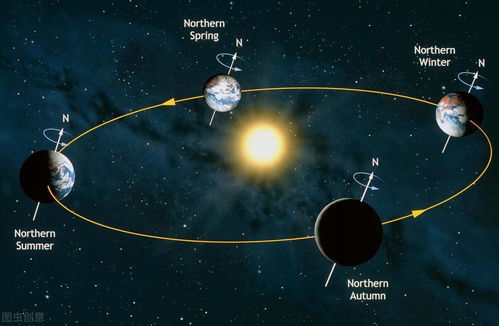

农历(阴阳合历)的复合系统

- 每月仍以阴历为基础(29或30天)

- 每年设置24节气(太阳历)指导农时

- 通过"闰月"调和阴阳(19年7闰)

- 典型特征:春节定于立春后第一个"阳春"

历史沿革的千年演进

先秦时期(西周至秦朝)

- 早期使用纯阴历《夏小正》

- 商代出现"殷历"雏形

- 西周确立"四分历"体系

汉代突破(汉武帝太初历)

- 首创"十九年七闰法"

- 首次将正月定于孟春正月(立春后)

唐代完善(唐大衍历)

- 精确计算回归年(365.2425天)

- 建立定期闰月算法

- 确立"岁首在春"的定制

现代应用中的功能分野

农历的时空坐标:

- 传统节日(春节/中秋)定日历

- 民俗活动(祭祖/婚嫁)依节气

- 农事指导(播种/收割)靠节气

- 文物保护(古建修缮)讲究吉日

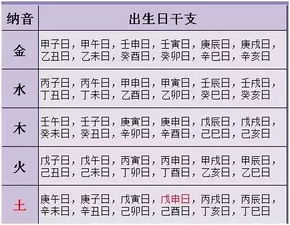

阴历的科技应用:

- 天文观测(月食预测)

- 海洋潮汐计算

- 空间站轨道设计(需精确月相周期)

- 2023年"海上生明月"天文时刻精确计算至分秒

文化密码的深层解读

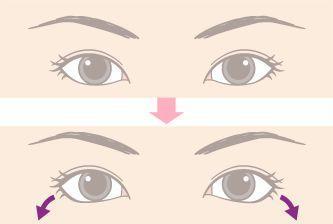

天人合一的哲学体现

- 农历将太阳历(阳)与月相历(阴)统一

- "春分秋分"与"朔望月"的时空交汇

- "二十四节气歌"暗合黄道十二宫

社会治理的智慧结晶

- 闰月制度保障农业周期

- "闰月不坐监"的司法传统

- "闰土"称谓中的等级文化

当代价值与挑战

文化传承:

- 2022年联合国非遗名录收录《农历》

- 民间"老黄历"年销量超3000万本

- 数字化改造(故宫"紫禁城倒计时"系统)

现代困境:

- 与公历转换误差(每128年累积1天)

- 年轻群体认知断层(调查显示仅37%能准确说出节气顺序)

- 国际传播中的概念误读(常被误认为纯阴历)

农历作为人类最早的综合历法体系,历经3000年仍在运作,其价值不仅在于时间记录,更在于构建了独特的东方时空认知,理解农历与阴历的本质差异,实则是解码中华文明"天人感应"思维的关键密码,在全球化语境下,这种历法智慧为现代时间管理提供了"四时节气"与"闰月调节"的双重启示。

文章已关闭评论!