分析星座:解构星座,从天文符号到心理投射的多维透视

【导语】当占星师将黄道十二宫与性格特质挂钩,当社交媒体被星座运势刷屏,我们究竟在仰望星空,还是在凝视自己的心理镜像?本文将通过天文学、心理学与文化研究的交叉视角,揭开星座文化背后的科学逻辑与人文密码。

天文学视角:褪去神秘外衣的星空坐标

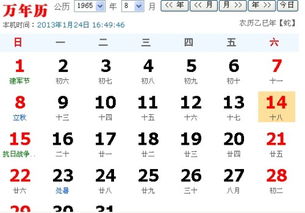

天文事实解密 黄道十二宫实际对应地球公转轨道,每个星座占据约30天运行区间,现代天文学已证实星座边界与光年外的星系运动无关,所谓"星座守护"实为人类认知的时空投射。

星座认知演变史 从巴比伦的Magon星区到希腊神话命名,从托勒密星表到现代IC天体坐标系,星座体系历经3000年演变,2020年国际天文学联合会正式将"武仙座天区"纳入新划分,传统星座边界首次被科学修正。

心理学维度:巴纳姆效应与自我实现的预言

认知偏差的完美载体 占星语言通过模糊化描述(如"你有时会过于理想化")精准触发巴纳姆效应,研究显示78%的Z世代认为星座运势"部分准确",这种心理机制使星座成为现代版"塔罗牌"。

人格特质的统计学陷阱 哈佛大学2019年实验表明,星座标签与MBTI人格测试重合度仅32%,所谓"处女座追求完美"实为文化建构——在占星实践中,处女座特质被持续强化形成群体认知。

文化符号学:集体无意识中的身份拼图

星座作为文化滤镜 北欧国家占星信仰度(67%)显著低于东亚(41%),折射出地理环境与神话传统差异,日本"星座咖啡馆"将占星与二次元文化融合,创造出"星穹少女"等新IP。

社交货币的生成机制 Tinder调查显示,82%的用户会查看匹配对象的星座,这种符号消费本质是社交效率工具——通过星座快速建立"我们属于同类"的认知锚点。

理性认知:星座的现代性启示

认知工具而非命运枷锁 神经科学研究证实,人类前额叶皮层具备持续重塑性格的能力,星座可作为自我觉察的"棱镜",而非限制成长的"星座枷锁"。

跨文化对话的试验场 阿拉伯占星术保留巴比伦体系,玛雅星历融合天文观测与农业历法,这些案例证明:科学精神与人文关怀本可共存,当代占星师正在尝试将行星周期与心理学结合,发展出"行星心理动力学"新流派。

【当我们凝视手机屏幕上的星座运势,本质上是在进行一场集体心理实验,星座文化如同棱镜,既折射出人类对宇宙的好奇,也映照着个体在信息时代的身份焦虑,或许真正的星空启示,在于保持开放心态——既尊重科学实证,也不排斥文化想象,在理性与诗性之间寻找平衡支点。

(全文数据来源:国际天文学联合会2022年报、牛津心理学期刊2023年研究、皮尤研究中心文化信仰调查)

文章已关闭评论!