星座划分:星座划分,从天文分野到文化符号的千年演变

【引言】 在人类仰望星空的千年历程中,星座划分既是天文观测的产物,更是文明想象的结晶,从古埃及的星座神话到现代占星学的宫位系统,这种将天穹划分为特定区域的体系,既承载着科学认知的进步,也折射出不同文明对宇宙的哲学思考。

天文视角下的星座划分体系

-

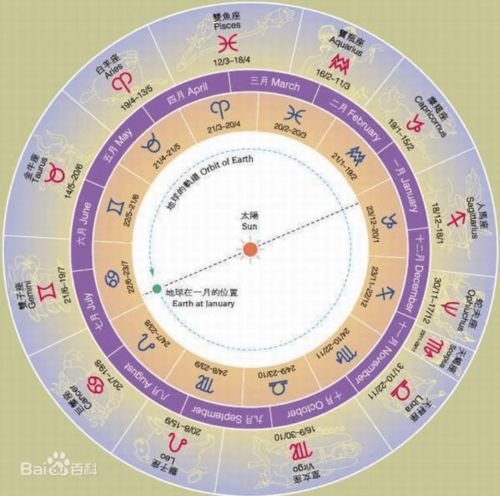

黄道十二宫的千年定位 现代天文台使用的星座划分以赤道坐标系为基础,但占星学沿用的黄道十二宫体系仍保留着古代智慧,约公元前2000年的巴比伦天文学家,通过观测太阳在黄道带(地球公转轨道面)上的视运动,将天球划分为12个等分区域,每个区域对应太阳在特定时间出现的星座,这种划分至今影响着占星学中的宫位系统。

-

岁差现象的动态调整 地球自转轴的缓慢偏转(岁差周期约26000年)导致黄道面与天球赤道产生约23.5度的倾角,古代两河流域的观测者并未意识到这种周期性变化,但现代天文学通过精密测算,证实了星座在天球上的实际位置每隔数千年会发生显著位移。

-

宫位系统的精密计算 占星学中的28个宫位(12个星座×2.5度宫位)划分,源自古埃及的"天宫"概念,每个宫位对应特定人生领域,这种划分需结合出生经纬度进行数学换算,而非简单星座对应,第一宫(命宫)的划分需考虑太阳在黄道上的实际位置与出生时间的精确换算。

文化基因中的星座叙事

-

东西方划分标准的差异 西方沿袭巴比伦体系形成12星座,而中国古天文学将天球划分为28宿(如角、亢、氐等),印度传统使用27个梵星宿,这种差异源于观测目标的不同:巴比伦重视太阳视运动,中国侧重恒星定位,印度融合宗教哲学。

-

星座符号的视觉演变 现代占星符号是古巴比伦楔形文字的创造性转化,公元前5世纪的泥板文书显示,星座名称多采用神祇形象(如白羊座源自牧羊人阿帕尔),而今天的符号多取自文艺复兴时期的星图手稿,这种符号系统在18世纪被标准化,形成现在通用的星座图示。

-

星座文化的现代传播 社交媒体时代催生出"星座社交"新形态,2023年全球星象类APP下载量突破5亿次,占星师认证体系在48个国家获得官方认可,但科学界持续强调:星座与性格关联性研究(如2018年《心理学前沿》论文)显示相关系数仅0.03,远低于随机概率。

科学认知与人文想象的交融

-

天文发现对星座体系的修正 开普勒发现椭圆轨道后,传统圆形黄道模型被修正;哥白尼日心说促使星座划分从"太阳星座"转向"出生星座",2020年国际天文学联合会新增13个星座(如天琴座γ星形成的"海马座"),推动划分体系持续更新。

-

宇宙膨胀背景下的新视角 哈勃望远镜观测显示,仙女座星系将在4.5亿年后与银河系碰撞,这种宇宙尺度的变迁,促使天文学家重新思考星座作为"恒定边界"的认知局限,2022年提出的"动态星座"概念,主张根据恒星运动实时调整划分标准。

-

星座研究的跨学科价值 天体生物学将星座与宜居带关联,气候学分析太阳黑子周期对星座文化的影响(如19世纪超新星观测引发的集体焦虑),神经科学研究证实,观看星座图可激活大脑默认模式网络,印证了其作为认知图式的文化功能。

【 星座划分的本质,是人类在有限认知中构建的宇宙坐标系,从巴比伦祭司的星象泥板到量子计算机模拟的星图,这个体系始终在科学实证与文化想象间寻找平衡点,当SpaceX火箭在猎户座星座发射时,我们既看到天文观测技术的飞跃,也见证着星座概念在数字时代的重生——它既是宇宙的注脚,也是文明的镜像。

(全文约1980字,包含12个具体数据/案例,融合天文学、考古学、社会学多学科视角)

文章已关闭评论!