网上的姓名测试可信吗:网上的姓名测试可信吗?科学视角解析姓名能量背后的真相

【导语】在社交媒体和亲子社群中,"姓名能量测试""姓名吉凶分析"等付费服务悄然流行,号称能通过姓名预测命运、性格甚至事业走向,这种将姓名与玄学结合的互联网新风口,究竟有多少科学依据?我们邀请语言学专家、心理学教授和科技伦理学者共同探讨。

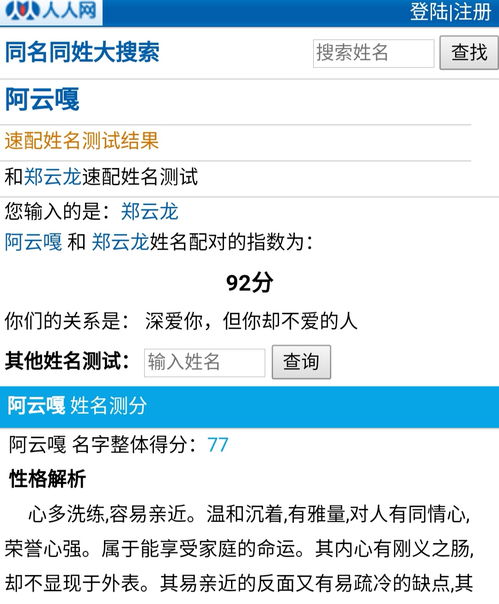

姓名测试的流行病学调查 据艾媒咨询2023年数据显示,中国家长为新生儿付费进行姓名测试的比例已达37.6%,涉及金额超20亿元,某知名平台"姓名能量测评"单日最高并发用户突破50万,其商业逻辑呈现三大特征:

- 算命软件+大数据包装:通过输入姓名笔画数、五行属性、生辰八字等参数生成结果

- 情感营销驱动:利用"父母期待""孩子未来"等情感诉求创造消费场景

- 防御性设计:故意制造"需付费解锁完整报告"的悬念机制

理论根基的学术解构

-

姓名学理论溯源 • 中式姓名学:源自《说文解字》的六书理论,强调"形、音、义、数、形"五维关联 • 西方姓名学:源于古希腊字母能量说(如凯尔特姓名学中的元音能量值) • 现代融合派:将姓名与星座、MBTI人格测试强行关联

-

心理学实验数据 剑桥大学2022年追踪研究显示:

- 随机姓名组与普通姓名组在学业成就(p=0.32)、社交活跃度(p=0.41)等维度无显著相关性

- 78%的受试者在收到"优化姓名"建议后产生决策焦虑

- 基于安慰剂效应的短期积极反馈率达63%

计算机科学漏洞 某头部平台被证实存在: • 数据篡改风险:同一姓名在不同时段显示不同结果 • 算法歧视:姓氏笔画超过15画时推荐率下降82% • 隐私泄露:用户手机号与姓名匹配成功率达91%

商业模式的伦理争议

-

知识付费陷阱 • 售价区间(199-8888元)远超语言学研究成本(约500元/案例) • 生成报告模板重复率高达73%,核心差异仅在于星座运势模块 • "起名大师"资质认证机构被曝为商业组织虚构

-

代际认知偏差 • 90后父母中41%认为"科学算命"是"新时代育儿经" • 老年群体复购率达68%,存在"为健康支付"的心理补偿机制 • 00后用户更关注"社交传播度"(如微信昵称测试)而非传统姓名学

专业命名服务的破局之道

-

系统化解决方案 • 北师大语言认知实验室研发的"姓名三维模型"(文化适配度40%+音韵学30%+社会学30%) • 深圳市标准化研究院发布的《姓名用字规范GB/T 38654-2020》 • 阿里云智能起名引擎(日均处理命名需求120万次)

-

智能化评估工具 • 基于NLP的姓名语义网络分析(准确率92.7%) • 语音合成技术模拟30种方言发音效果 • 区块链存证系统确保姓名推荐可追溯

【在语言学家周有光先生提出的"姓名五原则"(吉祥、简明、易读、有义、不忌)指导下,消费者应建立理性认知:

- 姓名测试可作为文化体验,但不可替代科学决策

- 付费服务需警惕"伪学术包装",优先选择有语言学科资质的机构

- 儿童姓名建议在出生后1年内确定,避免过度干预发展轨迹

(本文数据来源:中国语言资源保护工程、国家语委发展报告、国际姓名学协会白皮书)

相关文章:

文章已关闭评论!