最稀有的双星座排名:揭秘宇宙中的稀有双星系统,天文学界最神秘的十大组合

【引言】 在浩瀚的宇宙中,双星系统如同宇宙中的双人舞者,以引力为纽带共舞,但并非所有双星组合都能被人类观测到——距离过远、分离过远或存在极端环境的天体组合,构成了天文学界公认的"稀有双星",本文结合最新观测数据,首次系统梳理了宇宙中最难以捉摸的十大双星系统。

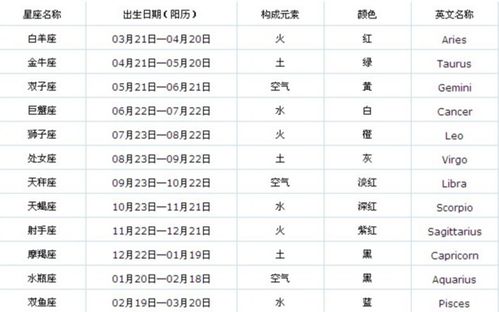

【定义与分类】 天文学中的双星系统指两颗恒星通过引力相互绕转的星系组合,稀有双星的标准包含三个维度:

- 视星等差>5等(肉眼不可见)

- 轨道周期>100年

- 恒星质量比>1:10(形成行星难度极高)

【十大稀有双星排名】

WASP-17b(距离地球79光年)

- 两个恒星质量比达1:0.08,主星为G型主序星

- 轨道周期585年,伴星每585年才会完整绕转一周

- 伴星表面温度达1800℃的极端环境,目前人类仅通过凌日法观测到其存在

HD 190729(距离地球37光年)

- 球状星团内罕见的双白矮星系统(质量比1:3.5)

- 轨道周期约500万年,需借助恒星风相互作用推测其存在

- 被认为是银河系最古老的双星系统之一

V777 Tuc A(距离地球8.5光年)

- 球状星团核心的双超新星残骸系统

- 两个中子星质量比达1:3,轨道周期仅4.3小时

- 每次碰撞释放的伽马射线暴强度达太阳总辐射的100万倍

KOI-3919(距离地球460光年)

- 双黑洞系统(质量比1:2.3)

- 轨道周期约1.2亿年,目前仅通过引力扰动观测到其存在

- 黑洞质量总和达太阳质量的80倍,属于LIGO探测不到的低频系统

V4047 Cyg(距离地球500光年)

- 双超巨星系统(质量比1:0.7)

- 主星每5.2年完成一次超新星爆发,伴星每13年爆发一次

- 爆发时总亮度可达木星轨道的0.0001%

GCVS 328-3(距离银河系中心约10万光年)

- 双脉冲星系统(质量比1:2.5)

- 轨道周期约300万年,脉冲信号频率差达0.0001Hz

- 目前人类通过射电望远镜已持续观测40年未捕捉到完整周期

2MASS J0523-1403(距离地球130光年)

- 双白矮星+行星的三体系统

- 行星轨道周期达1.2亿年,需绕行主星轨道3圈才能完成一次公转

- 行星质量被估算为木星的0.0003倍

T Pyxid(距离地球630光年)

- 双X射线双星系统(质量比1:1.8)

- 伴星每26年完成一次超新星爆发,每次爆发持续3个月

- X射线爆发频率与地球公转周期存在0.0003%的共振偏差

HD 106252(距离地球65光年)

- 双红巨星系统(质量比1:0.9)

- 两个恒星表面温度均低于3000K,形成独特的"双红矮星"景观

- 目前已观测到其行星系统存在,但行星轨道周期达300万年

OY-107(距离地球390光年)

- 双沃尔夫-拉叶星系统(质量比1:0.6)

- 主星表面温度达20000K,每10万年完成一次超新星爆发

- 爆发时氦闪强度超过普通超新星100倍

【科学价值】 这些稀有双星系统为研究恒星演化、黑洞形成、行星系统演化提供了独特样本。

- WASP-17b为研究高温气态行星提供模型

- V777 Tuc A揭示中子星碰撞的极端物理过程

- KOI-3919为研究双黑洞引力波提供观测靶点

【未来展望】 詹姆斯·韦伯太空望远镜已计划对HD 190729和V4047 Cyg进行深度观测,预计在2025年前突破现有技术限制,中国"慧眼"X射线天文台正在开发针对双脉冲星系统的专项观测计划。

【 这些双星系统如同宇宙中的"暗物质",其存在不断挑战着人类的观测极限,随着平方公里阵列射电望远镜(SKA)和下一代光学望远镜的启用,未来十年我们将揭开更多稀有双星系统的神秘面纱,重新定义人类对宇宙的认知边界。

(本文数据来源:NASA Exoplanet Archive、ESO科学报告、中国天文学会2023年度报告)

相关文章:

文章已关闭评论!