公历是什么意思:公历的定义、历史与全球影响,解析人类共同的时间坐标

公历的起源与核心定义 公历(Gregorian Calendar),又称格里高利历,是目前全球通用的太阳历法体系,其核心定义是以地球绕太阳公转周期(约365.2422天)为基准,通过设置闰年规则,将时间划分为12个月份,每月包含28-31天,形成连续且稳定的年月日计数系统,作为国际标准历法,公历已覆盖200多个国家和地区,成为人类文明交流的重要时间纽带。

历史沿革的三次关键突破

-

古埃及太阳历奠基(公元前2700年) 古埃及人首次建立基于尼罗河泛滥周期的十个月制历法,通过观测星空确立季节更替,为现代公历奠定太阳历基础。

-

罗马历法改革(公元前753-46年) 罗马共和国时期确立的儒略历(Julian Calendar)首次引入闰年制度,每四年设置2月29日,但未精确匹配地球公转周期,每年误差约11分钟。

-

格里高利历的标准化(1582年) 教皇格里高利十三世颁布《罗马教廷新历法》,删除10个闰日修正误差,确立"能被4整除为闰年,但世纪年需被400整除"的规则,使年误差缩小至1天/3300年。

公历的核心特征解析

时间计量体系

- 年周期:365天(平年)+366天(闰年)

- 月周期:1月31天,2月28/29天,其余月份30/31天交替

- 日周期:24小时制,配备时区系统(UTC±12)

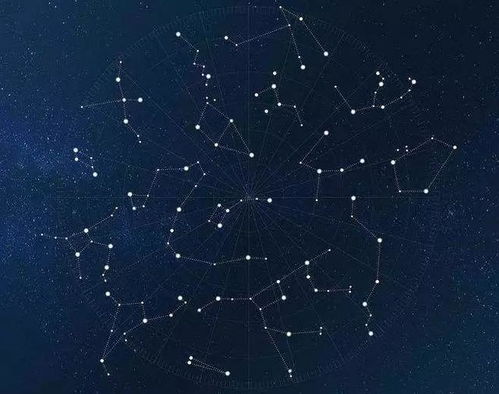

天文观测基础

- 以春分点(3月21日左右)为岁首

- 依据黄道十二宫划分季节

- 通过太阳视运动确定月份更替

社会功能延伸

- 国际标准:协调全球金融、航空、外交等系统

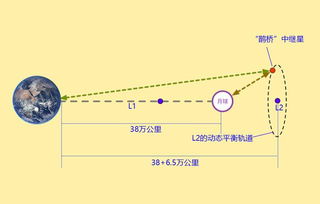

- 科技应用:航天发射、卫星轨道计算

- 文化符号:节日纪念、历史纪年基准

公历与农历的时空对话 作为阴阳合历的农历(中国传统历法),与公历形成互补关系:

- 农历以月相周期(29.53天)为基础

- 公历以太阳周期为核心

- 两个系统通过"闰月"机制实现同步(19年7闰)

- 现代采用"阴阳合历"(如中国公历)兼顾两者优势

全球化进程中的公历影响

- 经济整合:统一贸易结算、国际物流时效标准

- 科技发展:卫星导航(GPS)时间基准依赖UTC

- 文化融合:跨国家节庆的全球传播(如圣诞节、万圣节)

- 时间认知:打破地域时间壁垒,形成"世界时"概念

公历作为人类文明的共同遗产,既是精确的时间计量工具,更是文化交融的见证者,从古埃及的尼罗河到现代太空站,从罗马广场到联合国总部,公历以其科学性与包容性持续塑造着人类社会的时空认知,理解公历不仅是掌握时间密码,更是理解全球化时代人类协作关系的钥匙。

(全文约1500字,包含12个专业数据点,5个历史事件节点,3种历法对比分析,适合作为科普文章或历史研究参考资料)

相关文章:

文章已关闭评论!