五月12日是什么日子:五月十二日,防灾减灾日与全球视野下的安全警示

守护生命的公共记忆 2009年,国务院将每年5月12日定为"全国防灾减灾日",这个特殊日期源于2008年汶川大地震的惨痛教训——正是5月12日14时28分,里氏8.0级地震瞬间造成近7万人遇难,成为国家应急管理体系改革的转折点,设立该节日旨在通过全民防灾教育,提升应对自然灾害的意识和能力。

每年此时,全国会开展"防灾减灾宣传周"活动,包括应急演练、科普展览、社区讲座等,2023年主题"提高灾害防治能力,筑牢安全发展屏障"特别强调城市内涝、山体滑坡等新型风险防控,值得关注的是,我国已建立覆盖全国的灾害预警信息发布系统,通过广播、短信、APP等多渠道实现30秒级预警推送。

国际视角下的五月十二日 在全球范围内,5月12日具有多重安全警示意义:

- 美国国家防灾意识周(National防灾减灾意识周)的启动日,强调个人应急包准备和社区互助机制。

- 菲律宾"灾害意识月"进入关键阶段,该国每年因台风、地震造成的损失超过GDP的1%。

- 联合国减灾署(UNDRR)在此期间发布全球灾害风险报告,2022年数据显示发展中国家灾害损失达4730亿美元。

公众参与:从认知到行动的转化

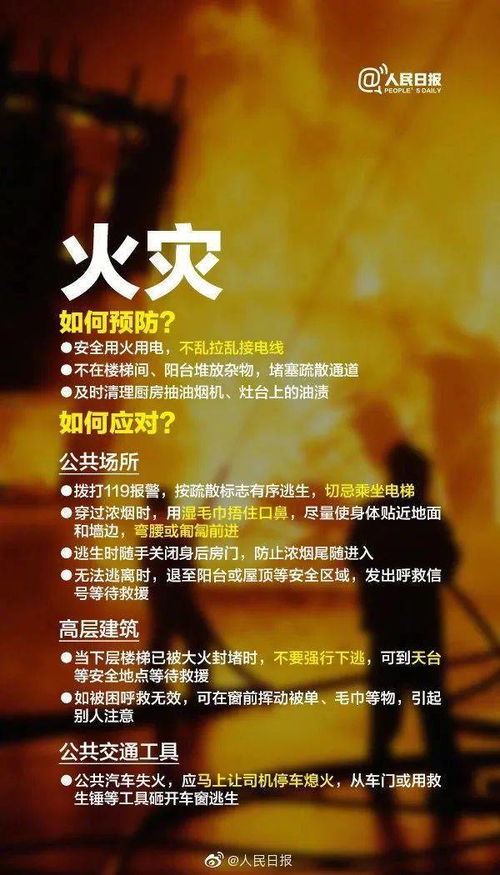

- 基础能力建设:掌握"黄金72小时"自救法则,了解家庭应急逃生路线图。

- 科技赋能:使用国家应急管理局官方APP,参与"防灾知识闯关"线上活动。

- 社区实践:加入社区志愿者队伍,定期参与消防通道清理、应急物资储备等具体工作。

- 企业责任:建立应急预案演练制度,重点行业需在5月前完成应急演练评估。

延伸思考:风险社会的常态化应对 在气候变化加剧的当下,5月12日更应成为全民安全意识的"提醒日",日本"3·11"大地震后推行的"防灾习惯21天"计划值得借鉴,通过持续的小规模演练培养应急肌肉记忆,我国应急管理部数据显示,持续参与防灾教育的社区,灾害伤亡率降低63%。

当5月12日的钟声敲响,这不仅是纪念与反思的节点,更是全民安全能力升级的契机,从政府主导的体系建设到个人层面的应急准备,防灾减灾已超越特定日子的仪式感,演变为融入日常生活的生存智慧,正如联合国减灾署总干事克劳迪娅·哈米恩所言:"安全不是偶然,而是系统性的选择。"

(注:本文数据截至2023年第三季度,具体活动信息请以当年官方发布为准)

文章已关闭评论!