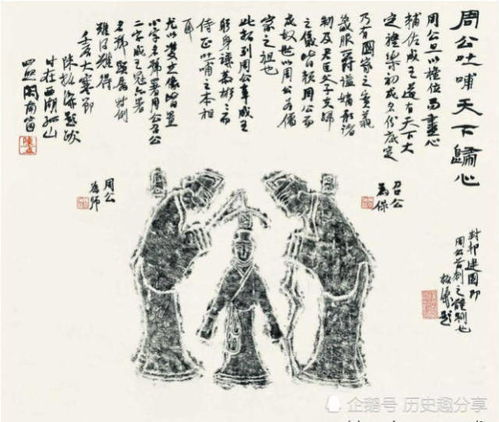

周公吐哺天下归心周公是谁:周公吐哺,从辅政贤臣到治世典范的千年回响

在中国历史上,周公是一个充满传奇色彩的人物,他不仅是周文王之子、周武王之弟,更是西周初年最为重要的政治家、军事家和思想家之一,而“周公吐哺天下归心”这一典故,正是对他勤政爱民、治国平天下的生动写照。

周公其人

周公,姬姓,名旦,是周文王的次子,周武王的弟弟,周武王去世时,其子成王尚年幼,无法主政,周公便承担起摄政重任,代行天子之职,这一时期,正是西周初年最为动荡的阶段,周公不仅成功平定了“三监之乱”(管叔、蔡叔、霍叔勾结武庚叛乱),还制定了一系列礼乐制度,奠定了周朝八百年基业。

“吐哺”的深意

“吐哺”一词出自《史记·鲁周公世家》:“周公吐哺,天下归心。”据记载,周公在进食时,常常为了及时处理政事而吐出口中的食物,握发(握着头发,意为不休息)待士,表现出极度勤勉和礼贤下士的态度,这种勤政精神,使得天下贤士纷纷归附,诸侯也心悦诚服。

这一典故不仅体现了周公的个人操守,更象征着一种治国理念:君主应以天下为己任,勤政爱民,虚心纳谏,才能赢得民心,实现长治久安。

周公精神的传承

周公的治国理念和勤政精神,深深影响了后世的政治思想,孔子曾赞叹道:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”他高度评价周公的礼乐制度和治国方略,在《论语》中,孔子多次提到周公,称其为“如有周公之才美,使骄且吝,其何能为?”可见,周公在儒家思想中占据着极为重要的地位。

历代文人墨客也常以“周公吐哺”为典,表达对贤臣的向往和对明君的期待,曹操在《短歌行》中写道:“周公吐哺,天下归心。”他以此自比,表明自己求贤若渴、统一天下的志向。

周公,作为西周初年的杰出政治家,其“吐哺握发”的勤政精神和“天下归心”的治国理念,早已超越了时代,成为中华文化中不可或缺的一部分,他不仅奠定了周朝的基业,更以自己的行动诠释了何为“贤臣”、何为“明君”,千百年来,周公的形象始终屹立在历史的长河中,激励着一代又一代人为国家、为民族而奋斗不息。

相关文章:

文章已关闭评论!