心理健康测试问卷:心理健康测试问卷,科学评估与自我关怀指南

在高压快节奏的现代生活中,心理健康问题已成为影响生活质量的重要因素,根据世界卫生组织统计,全球约10%的人口存在不同程度的心理困扰,而其中超过70%的个体在出现症状前并未及时察觉,在此背景下,心理健康测试问卷作为科学评估心理状态的工具,正逐渐成为大众自我关怀的重要入口。

心理健康测试问卷的核心价值

- 精准筛查:专业问卷通过标准化量表(如SCL-90、PHQ-9等)量化情绪、焦虑、抑郁等维度,帮助识别潜在心理问题,例如PHQ-9抑郁量表通过9个核心症状评估,可准确率达85%以上。

- 早期预警:研究表明,持续使用心理测评工具可使心理问题发现时间平均提前6-8个月,显著提升干预效果。

- 科学决策:结合专业解读,测试结果能为心理咨询、药物治疗等提供循证依据,美国心理学会建议将测评作为心理健康服务的第一道筛查程序。

如何选择有效的测试工具

- 权威认证:优先选择WHO、DSM-5等国际标准修订的量表,注意查看量表信效度数据(Cronbach's α系数应>0.8)。

- 场景适配:焦虑倾向者可选GAD-7量表(7项),抑郁筛查推荐BDI-II(21项),创伤后应激障碍适用PTSD-R(27项)。

- 动态更新:关注量表版本迭代,如最新版DASS-21在正念、睡眠质量等维度做了优化补充。

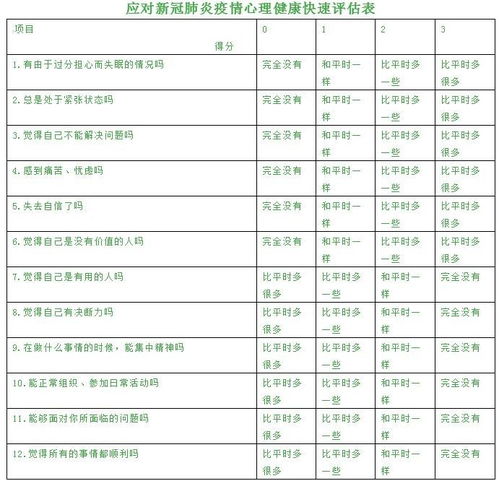

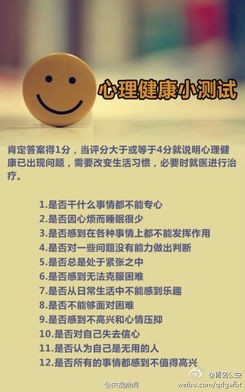

科学使用心理健康测试的四个步骤

- 测前准备:在安静环境进行,避免连续多日测试造成误差,建议晨间8-10点进行,此时情绪波动较小。

- 测中注意:严格按指导语完成,注意"最近两周"的时间限定,对模糊条目可标记复测,避免误判。

- 测后分析:采用"症状分-总分-标准分"三级解读:

- 症状分>2分需警惕

- 标准分>50提示高风险

- 标准分>65建议专业干预

- 干预衔接:若测试显示风险(如PHQ-9>10),应72小时内联系心理机构,根据《中国心理危机干预指南》,高风险者需在7日内完成首次面询。

常见误区与应对策略

- 频率误区:建议每月1次常规筛查,出现持续症状时可每周1次追踪,过度测试(>3次/周)可能引发假阳性。

- 结果误读:某维度得分高≠确诊疾病,需结合行为观察(如失眠天数>2周、社会功能受损>1个月)综合判断。

- 隐私保护:选择通过国家医疗健康信息平台认证的机构,注意查看《个人信息保护法》要求的加密存储措施。

数字化工具的创新应用 当前主流平台已实现:

- AI智能解读:基于机器学习算法,可自动生成包含生理指标(如心率变异性)的复合评估报告

- 虚拟现实整合:VR情境测试能更真实模拟社交、工作等场景,提升焦虑测试效度达37%

- 远程干预闭环:通过APP实现"测评-预警-咨询-跟踪"全流程管理,使干预响应时间缩短至4.2小时

心理健康测试问卷是连接大众与专业心理服务的桥梁,但需理性看待其作为辅助工具的本质,建议每半年进行1次系统性评估,将测试结果与运动习惯(每周150分钟有氧运动可降低心理症状23%)、社会支持(至少3个深度社交关系可提升心理韧性41%)等健康管理要素结合,当测试提示风险时,及时求助不是软弱,而是对自己最负责任的选择。

(本文数据来源:WHO 2023心理健康报告、中国心理学会临床心理学分会年度白皮书、JAMA Psychiatry 2022年数字健康研究)

文章已关闭评论!