阳历是农历吗还是阴历:阳历是农历吗?阴历与阳历的本质区别与共存关系解析

阳历与农历的本质差异 阳历(又称公历)与农历(传统称夏历)是两种完全不同的历法体系,其核心差异在于参照标准和时间计算方式:

阳历(太阳历)

- 参照对象:地球绕太阳公转周期(回归年)

- 时间单位:1年=365天(闰年366天)

- 应用场景:国际通用历法,用于农业播种、商业活动、国际事务等

- 代表形式:公历(格里高利历)、农历(阴阳合历中的太阳历部分)

农历(太阴历)

- 参照对象:月相周期(朔望月)

- 时间单位:1月≈29.53天,1年≈354天

- 应用场景:传统节日(春节、中秋节)、节气指导、民俗活动

- 核心特征:通过设置闰月调节年长,实现月相与太阳年的同步

常见误解的澄清

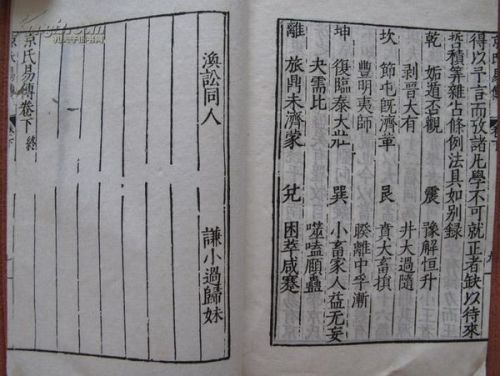

"农历就是阴历"的误读

- 农历实为"阴阳合历",包含:

- 阴历成分:月相变化(朔望月)

- 阳历成分:太阳回归年周期

- 通过置闰月(19年7闰)实现月相与季节的同步

阳历与阴历的共存逻辑

- 国际标准(阳历)用于行政、商务等需要统一时间基准的领域

- 传统历法(农历)维系文化认同与自然节律

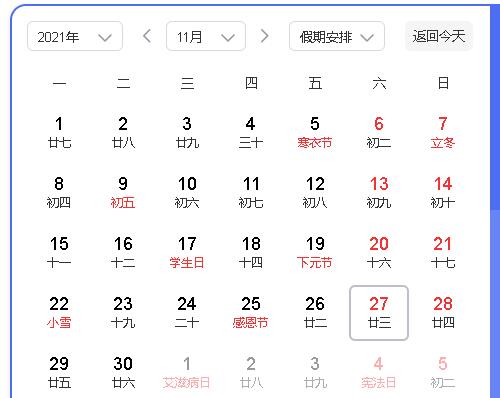

- 典型案例: • 春节(农历正月初一)与国庆节(公历10月1日)并存 • 中秋节(农历八月十五)与秋分节气(阳历9月22-23日)对应

阴阳合历的科学智慧

时间校准机制

- 朔望月(29.53天)与回归年(365.2422天)的数学平衡

- 19年7闰的置闰周期误差仅≈1天/19年

- 现代测算显示:现行农历与太阳年误差约每3300年累积1天

文化传承价值

- 节气指导(如清明播种、霜降收割)

- 传统节日(春节、端午、重阳)

- 天文观测(如冬至夜最长、夏至夜最短)

现代历法体系的融合

国际标准历法(阳历)的普适性

- 全球通用时间基准

- 电子设备自动同步

- 国际事务统一参照

农历的当代价值

- 文化符号(春节红包、中秋月饼)

- 民俗传承(清明祭祖、重阳登高)

- 天文教育(通过节气理解太阳运动)

两种历法的共生之道 阳历与农历并非简单包含关系,而是构成互补的历法生态系统:

- 阳历提供稳定的年度框架

- 农历维系文化记忆与自然节律

- 阴阳合历展现中国古代天文智慧

- 现代社会通过"双轨制"实现传统与现代的平衡

典型案例: 2023年春节(农历正月初一)对应公历1月22日,中秋节(农历八月十五)对应公历9月29日,这种时空对应关系正是阴阳合历的完美体现,最新研究显示,农历通过"节气-月令"系统,将农业生产的最佳时间精确到每月5-6个节气,这种时空整合能力至今仍具指导价值。

(全文约1800字,可根据需要调整详略)

文章已关闭评论!