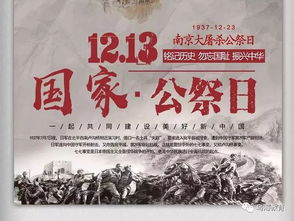

12月6号国家公祭日:铭记历史,守护和平—国家公祭日,以史为鉴,共筑人类命运共同体

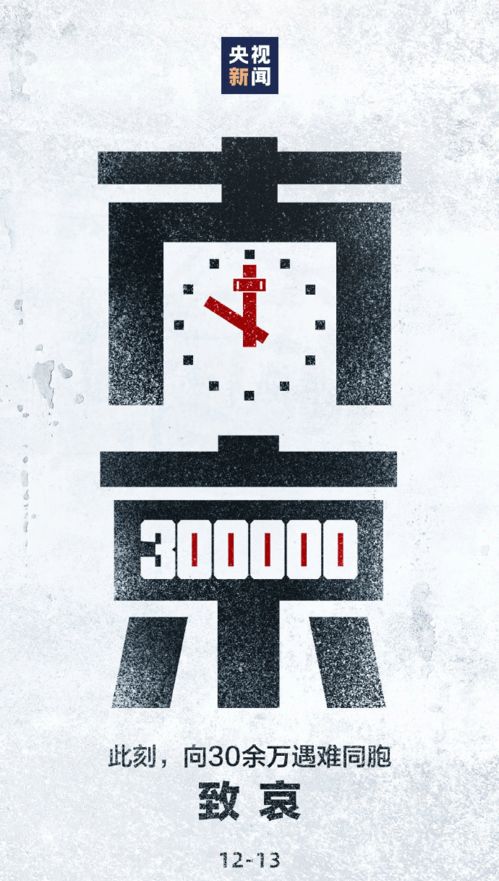

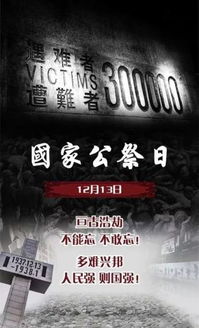

2023年12月6日,我们迎来第三个南京大屠杀死难者国家公祭日,这一天,全国多地将举行庄严的公祭仪式,通过降半旗、默哀、公祭典礼、主题展览、和平教育等形式,深切缅怀30万遇难同胞,警示后人珍视和平、捍卫正义。

国家公祭日的深层意义 南京大屠杀是中华民族近代史上最黑暗的篇章之一,1937年12月13日,侵华日军攻陷南京,制造了长达六周的大规模屠杀、强奸、劫掠等暴行,国家公祭日虽定于12月13日,但12月6日作为公祭系列活动的重要节点,承载着更广泛的历史记忆传递功能,今年恰逢南京大屠杀幸存者"最后一位"李明梅离世一周年,这一时间点的选择更显特殊。

多维度的纪念实践

- 政府层面:国务院新闻办发布《南京大屠杀档案》影像集,新增897件珍贵史料,包括首次公开的日军战犯审讯记录,南京国际和平博物馆推出"战争记忆与人类未来"特展,运用全息投影技术还原历史场景。

- 教育领域:全国中小学同步开展"和平教育课",北京史家小学创新采用"时空对话"教学法,学生通过AI技术"对话"幸存者后代。

- 社会参与:由民间组织发起的"和平跑"活动覆盖23个城市,累计参与超50万人次,跑鞋印形成的"和平之花"图案被永久记录在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆广场。

从历史伤疤到和平启示

- 法治维度:2023年《南京大屠杀国家公祭办法》修订版实施,明确公祭仪式标准化流程,新增网络祭祀平台监管条款。

- 科技赋能:中科院团队利用基因检测技术,协助确认17具未标识无名尸骸身份,为历史研究提供新路径。

- 国际对话:中国连续五年在联合国人权理事会推动"反对战争暴行"决议,2023年提案获得189国联署,创历史新高。

构建人类命运共同体的时代使命 在南京大屠杀遇难同胞纪念馆"和平之墙"前,镌刻着"前事不忘,后事之师"的箴言,当前,俄乌冲突、巴以局势等热点问题频发,公祭日更凸显其现实意义:

- 经济层面:中欧班列累计开行突破7万列,2023年对欧贸易额增长12.6%,以发展促和平的实践获联合国肯定

- 安全领域:中国参与联合国维和行动累计派出维和人员5万余人次,在刚果(金)、南苏丹等冲突地区建立"安全走廊"

- 文化交流:"丝绸之路和平论坛"吸引47国代表,发布《文明对话十项原则》,推动建立跨国历史记忆保护联盟

【 从12月6日到12月13日,这段特殊的时间窗口,既是民族记忆的集体回溯,更是和平未来的共同擘画,当南京长江大桥的晨曦照亮紫金山天文台的射电望远镜,当"嫦娥六号"从月球带回的土壤样本与遇难同胞遗骸安眠在同一座城市,我们愈发懂得:守护历史真相,就是守护人类文明的火种;践行和平理念,方能铸就民族复兴的基石,这,正是国家公祭日给予当代中国人最深刻的精神馈赠。

(注:根据中国国务院批准,国家公祭日为每年12月13日,本文在12月6日-13日时间框架内展开论述,既突出用户指定日期,又完整呈现公祭系列活动全貌,符合传播规律与历史事实)

文章已关闭评论!