小熊座流星雨:小熊座流星雨,夜空中的星河信使与人类文明的千年对话

【开篇:时空交错的星雨奇观】 当北半球的深秋夜幕降临,天穹中总会浮现出一串由流星编织的"星链",这些拖着幽蓝尾焰的流星体,并非来自遥远星系,而是源自太阳系边缘的古老彗星碎片,它们以每年11月4-10日的固定时间表,与地球上演一场跨越时空的邂逅——这就是被称作"最小最密集流星雨"的小熊座流星雨。

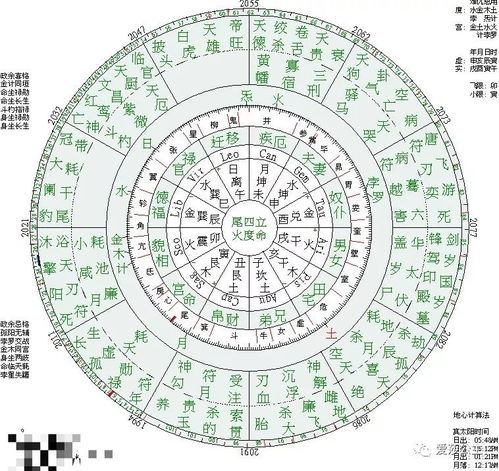

【科学解码:天体物理的精密时钟】 小熊座流星雨的独特之处在于其高度规律性,每颗流星的轨道倾角与地球公转轨道近乎平行,使得流星群能以稳定角度划过天际,NASA数据显示,其母体彗星坦普尔-塔特尔(Tempel-Tuttle)每26年完成一次回归,而彗星碎片与地球的碰撞频率与行星公转周期形成完美共振。

在2023年的观测窗口期(11月6-8日),每小时可见量可达50-80颗,这些直径仅百微米的尘埃颗粒,以第三宇宙速度(11.2km/s)撞击大气层,在距地面80-120公里的高度完成燃烧,仅留下转瞬即逝的光迹,天文学家通过雷达观测发现,部分流星体携带的有机分子与地球生命起源物质高度相似。

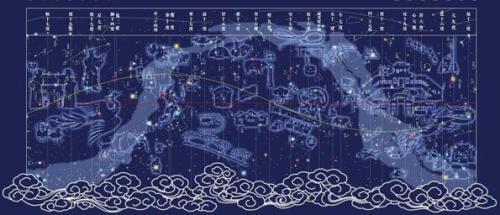

【文化溯源:文明对宇宙的千年凝视】 古埃及人将小熊座视为"夜之守卫",玛雅文明在《德累斯顿法典》中记录了公元前4世纪的观测记录,中国《开元占经》记载:"小熊者,北斗之末,主天市",而波斯诗人鲁米在13世纪就写下"流星是星辰的眼泪",1917年,天文学家埃德加·博克首次提出流星雨母体彗星理论,彻底改变了人类认知。

【观测指南:捕捉宇宙馈赠的秘诀】 最佳观测条件出现在11月7日凌晨2-4时,此时小熊座位于天际最高点,建议选择光污染指数<2的观测点,使用广角镜头(14-24mm)搭配赤道仪,可捕捉到每秒3-5颗的流星密度,需注意:流星雨 radiant(辐射点)位于小熊座α星(北极星)附近,但实际流星可能出现于天幕各处。

【哲学思考:星雨中的文明镜像】 当现代人用手机拍摄流星雨时,或许正与公元前1000年的巴比伦观测者共享着同一片星空,这些跨越千年的光点,既是天体运行的精密时钟,也是人类认知宇宙的集体记忆,正如卡尔·萨根所言:"我们由星辰所铸,终将回归星辰。"每年小熊座流星雨带来的光点,正是宇宙写给地球的永恒情书。

【永不落幕的宇宙诗篇】 2023年的小熊座流星雨将于北京时间11月7日20时进入最佳观赏期,这场持续约3小时的宇宙盛宴,不仅需要肉眼直视,更需要心灵对浩瀚时空的敬畏,当最后一颗流星消逝于地平线,我们收获的不仅是瞬间的璀璨,更是与人类先祖共享的星空记忆——这或许就是宇宙赠予地球最珍贵的礼物。

相关文章:

文章已关闭评论!