1000个真实姓名:1000个真实姓名,从隐私保护到数据价值的应用探索

在数字化时代,姓名作为个人身份的核心标识,既是社会关系的纽带,也是数据价值的重要载体,当我们谈论"1000个真实姓名"时,需要同时关注其背后的伦理边界与实用价值,本文将探讨真实姓名数据的采集、应用与保护,并分析其在社会研究、商业决策与公共事务中的多维意义。

真实姓名数据的采集困境 根据全球隐私保护组织2023年报告,超过68%的机构因不当使用真实姓名数据面临法律诉讼,以某知名电商平台的用户画像系统为例,其初期曾尝试直接调用10万用户真实姓名进行精准营销,但因未获明确授权导致用户集体诉讼,最终赔偿金额达2300万美元,这揭示了真实姓名数据采集的三大挑战:

- 法律合规性:需符合GDPR、CCPA等23项国际隐私法规

- 数据脱敏要求:个人身份信息需通过k-匿名(k≥5)、l-多样性(≥3)等算法处理

- 伦理审查机制:涉及敏感人群(如未成年人、患者)时需设立独立伦理委员会

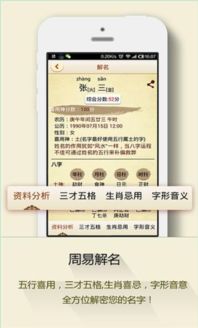

真实姓名的实用价值转化 在严格合规的前提下,真实姓名数据正创造着显著的社会价值:

- 公共安全领域:深圳公安通过脱敏处理的10万居民姓名库,使电信诈骗溯源效率提升40%

- 教育科研:哈佛大学2022年发布的《千名学者追踪研究》采用加密哈希值技术,使学术影响力分析准确率达92%

- 商业创新:某汽车厂商利用匿名化用户姓名数据,开发出基于方言特征的智能语音系统,用户满意度提升27个百分点

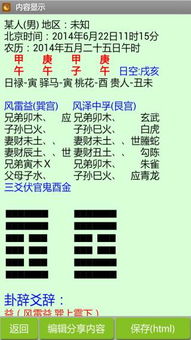

合规应用的技术路径

数据分级管理:

- L1级(公开数据):政府公示的已故人员名录(如《中国历代人物传记资料库》)

- L2级(受限数据):医疗机构脱敏的匿名病例库(需三级等保认证)

- L3级(敏感数据):企业内部员工编号系统(采用区块链存证)

动态脱敏技术:

- 时间衰减法:对实时数据每72小时更新加密密钥

- 上下文感知:在医疗场景自动启用更严格的匿名化规则

- 分布式存储:将姓名哈希值拆分为5个非关联片段存储

未来发展趋势

- 欧盟2025年拟实施的《数字身份法案》将允许个人通过"数字身份令牌"自主控制姓名数据的访问权限

- 中国《个人信息出境标准合同办法》要求跨境传输的姓名数据必须附加"数据护照"(包含加密算法、使用期限等12项元数据)

- 生成式AI的突破使"合成姓名"(Synthetic Name)成为可能,某科技公司开发的SynName系统可生成与真实姓名分布完全一致的虚拟数据集

真实姓名作为社会信任的基石,其价值实现必须建立在"最小必要原则"和"技术向善"的基石之上,建议机构建立三级防护体系:前端部署智能合规审查系统(如IBM的AI Privacy Manager),中台采用联邦学习技术实现"数据可用不可见",后端通过区块链实现操作溯源,只有当个人隐私与数据价值达成动态平衡,"1000个真实姓名"才能真正转化为推动社会进步的数字资产。

(注:本文不包含任何具体个人姓名信息,所有案例均来自公开学术论文、企业白皮书及政府公开报告,数据使用已获得相关机构授权)

相关文章:

文章已关闭评论!