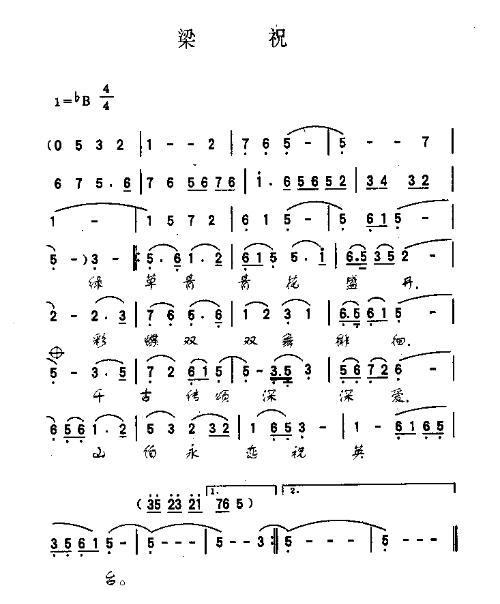

梁祝简谱(梁祝简谱C调)

《梁祝》,作为中国现代音乐史上一座丰碑,自1959年创作至今已跨越近六十年,依然在国内外广受欢迎,成为中国民间传承艺术的重要载体,它不仅是一部音乐作品,更是一段充满悲情和希望的民间传说故事,展现了中国古代民间四大爱情故事之一的“梁山伯与祝英台”,以下将从历史背景、创作故事、演奏艺术以及相关曲目等方面,带大家深入了解《梁祝》及其相关艺术形式。

梁祝的历史背景与民间传说

《梁祝》源自中国古代民间传说,讲述了一对青年男女“生前不能成罗帐,死后天上成双对”的爱情悲剧,这一传说生动展现了封建礼教对人性的压迫,以及人们对美好理想的向往和追求,作为中国最具魅力的口头传承艺术及国家级非物质文化遗产,《梁祝》不仅在中国广泛流传,还成为世界上唯一在全球产生广泛影响的中国民间传说。

1959年,作曲家何占豪、陈刚采用越剧《梁山伯与祝英台》的部分唱腔为素材,创作出了同名的小提琴协奏曲,这部协奏曲旋律优美、色彩绚丽、充满感染力,上演后迅速走红,不仅在国内外广泛传播,还成为中国音乐史上的里程碑。

《梁祝》的创作背景

《梁祝》的小提琴协奏曲创作过程充满了深厚的文化底蕴,作曲家何占豪和陈钢从越剧中汲取灵感,将越剧《梁山伯与祝英台》中的部分唱腔转化为西方传统音乐风格,创作出了这部具有中国民族音乐特色的协奏曲,作品通过小提琴的演奏,将传统民间传说故事与现代音乐语言完美结合,展现了中国音乐的独特魅力。

在创作过程中,何占豪和陈钢深入挖掘了《梁山伯与祝英台》的艺术内涵,将人物的情感变化和故事精神通过音乐语言表达出来,从开篇的低音小提琴声到中段的激昂乐句,再到结尾的悲怆音符,音乐仿佛在诉说着一段感人至深的爱情故事。

《梁祝》的演奏艺术与影响

《梁祝》自首演以来,受到了国内外音乐爱好者的广泛赞誉,它不仅是中国音乐的里程碑,也成为世界音乐史上的一座重要节点,许多音乐家为了演绎这部作品,投入了大量的精力和心血,阮琴家林吉良曾在1990年创作了《临安遗恨》,并由何占豪改编为古筝协奏曲;琵琶家项斯华也曾专门录制《渔舟唱晚》等专辑,展现了《梁祝》的艺术魅力。

项斯华的演奏尤为值得一提,他多年专注于古筝音乐的研究与演奏,发行了《渔舟唱晚》等专辑,深受听众喜爱,他的演奏风格既保留了传统古筝音乐的凄清婉转,又融入了现代音乐的表达力,使《梁祝》在新的音乐语境中焕发出新的生机。

《梁祝》相关曲目介绍

除《梁祝》小提琴协奏曲外,还有许多优秀的改编作品为音乐爱好者提供了丰富的听觉体验。

- 《临安遗恨》:由中阮演奏家林吉良创作,何占豪改编为古筝协奏曲,具有强烈的民族音乐风格,旋律凄清动人。

- 《云裳诉》:由袁莎改编自周煜国的《乡韵》,展现了中国传统音乐与现代音乐的融合,旋律优美、情感深沉。

这些作品不仅延续了《梁祝》的精神内涵,也展现了中国音乐家在传统与现代之间的创新思维,它们都值得音乐爱好者细细品味,感受中国音乐的独特魅力。

《梁祝》在二胡与古筝演奏中的表现

《梁祝》不仅在小提琴领域大获成功,其在二胡和古筝的演奏中也展现了独特的魅力。

- 二胡《梁祝》:二胡的低音与高音相互辉映,仿佛在诉说一段感人至深的爱情故事,演奏者可以通过二胡的独特音色,将音乐中的情感变化娓娓道来。

- 古筝《梁祝》:古筝的演奏风格凸显了中国传统音乐的婉转与含蓄,演奏者需要注重音色的变化与节奏的把握,使《梁祝》在古筝中焕发出新的光彩。

《梁祝》不仅是一部音乐作品,更是一段充满悲情与希望的民间传说故事,它通过音乐语言传递了对封建礼教的控诉与反抗,以及对美好理想的追求与向往,从何占豪、陈刚的小提琴协奏曲,到林吉良、项斯华等音乐家的演奏,《梁祝》在国内外音乐领域都占据了重要地位。

对于音乐爱好者来说,《梁祝》是一个值得深入探索的领域,无论是二胡、古筝还是小提琴的演奏,都能让人感受到这部作品的深厚文化底蕴和艺术魅力,希望更多人能够关注中国的民间传统音乐,传承这一宝贵的文化遗产,让世界听到中国的声音。

相关文章:

文章已关闭评论!