switch语句原理:深入解析Switch语句的底层原理与优化策略

在编程语言中,switch语句是一种用于多分支选择的控制结构,常用于根据不同的条件值执行不同的代码块,尽管其语法简单直观,但其底层实现机制却涉及编译器优化、内存布局和处理器指令集等多个层面,本文将从switch语句的基本原理出发,深入探讨其在编译器中的处理过程,并分析如何通过优化策略提升代码性能。

Switch语句的基本原理

switch语句的核心功能是根据一个表达式的值,匹配多个可能的常量分支并执行对应的代码,其语法结构通常如下:

switch (expression) {

case value1:

// 代码块1

break;

case value2:

// 代码块2

break;

default:

// 默认代码块

} 在执行过程中,expression的值会被与每个case后的常量值逐一比较,若匹配则执行对应的代码块,并通过break语句跳出switch结构(若未使用fallthrough则隐式跳出)。

编译器的优化策略

现代编译器(如GCC、Clang、MSVC)在处理switch语句时,会根据case值的分布情况采用不同的优化策略,以下是两种主要的实现方式:

跳转表(Jump Table)

当case值是连续或接近连续的整数时,编译器会生成一个跳转表(也称为跳转目标表),跳转表本质上是一个数组,每个元素存储对应case值的代码地址,执行时,expression的值被用作数组索引,直接跳转到对应代码块,避免了逐个比较的开销。示例:

switch (value) { case 1: // 地址A case 2: // 地址B case 3: // 地址C // 代码块 break; }编译器会生成一个跳转表,将

value映射到对应的代码地址,实现高效跳转。

二分查找(Binary Search)

当case值分散且不连续时,编译器可能采用二分查找算法来快速定位匹配的分支,这种方式适用于case值数量较少但分布稀疏的场景。哈希表(Hash Map)

在某些高级编译器中,对于大量非连续的case值,可能会使用哈希表来存储映射关系,进一步提升查找效率。

Switch语句的性能优化

尽管编译器已经对switch语句进行了优化,但开发者仍可以通过以下方式进一步提升性能:

合并连续Case

将连续的case值合并为一个代码块,减少break语句的使用,同时避免不必要的跳转。

示例:

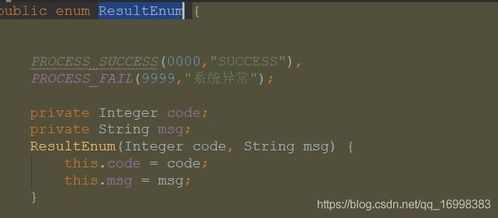

switch (value) { case 1: case 2: case 3: // 公共代码块 // 特定处理 break; }使用枚举类型

将case值定义为枚举类型,可以提高代码的可读性,并帮助编译器更好地优化。避免Fallthrough

在需要执行多个case分支时,显式使用fallthrough(如goto或if语句)而非依赖隐式跳转,避免逻辑错误。

不同语言中的实现差异

- C/C++:支持

switch语句的多种优化,但默认情况下依赖跳转表或二分查找,具体实现与编译器相关。 - Java:类似C/C++,编译器会根据

case值的分布选择跳转表或二分查找。 - Go:Go语言的

switch语句支持类型切换和值切换,其底层实现也依赖跳转表或哈希表。 - Rust:Rust的

match语句(类似switch)在编译时会进行穷尽性检查,并生成高效的机器码。

switch语句作为一种高效的多分支选择结构,在现代编程中被广泛应用,其底层实现依赖于编译器的优化策略,如跳转表、二分查找和哈希表等,开发者应理解其工作原理,并通过合理的代码结构(如合并Case、使用枚举)来进一步提升性能,随着编译器技术的不断发展,switch语句的执行效率也在持续优化,为程序性能的提升提供了有力支持。

参考文献:

- 《深入理解计算机系统》——Randal E. Bryant

- 《编译原理》——Alfred V. Aho 等

- GCC、Clang、MSVC编译器文档

相关文章:

文章已关闭评论!