11月份中国传统节日:11月,节气与节日的双重馈赠—立冬与下元节的传统文化传承

当金风渐起,霜降未央,11月的中国大地上便悄然奏响传统节日的序曲,这个承载着农耕文明智慧与人文情怀的月份,既包含着"立冬补冬,来年无冬"的节气智慧,又孕育着"十月朝,冬祭天"的民俗仪式,在节气与节日的交织中,勾勒出一幅立体的文化图景。

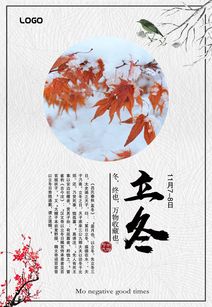

立冬:冬之始,补之时的养生哲学 公历11月7日左右,太阳到达黄经225°,标志着立冬时节的来临,这个"万物休养"的节气,承载着中华民族独特的养生智慧:

- 饮食进补:北方民间有"冬补三九"的讲究,山东地区流行羊肉炖萝卜,山西人钟爱黄米面烩羊肉,江南地区则注重银耳雪梨羹的润燥功效,药膳学家建议采用"黑色食物"养生,如黑豆、黑芝麻等。

- 农事转场:华北平原进入冬小麦田间管理期,江南地区开展"冬闲田"整备,安徽小岗村至今保留着"冬种绿肥"的传统。

- 祭祀习俗:河北正定县延续着"祭冬神"仪式,村民以黍米塑成果糕供奉土地神,祈求来年五谷丰登。

下元节:水官解厄,河灯寄情的人文关怀 农历十月十五(公历11月中下旬),道教"三元说"中的下元节迎来祭祀高峰,这个源自周代的古老节日,在当代焕发新生:

- 水官解厄:道教仪式中,水官解厄神将检点众生善恶,民间通过放河灯、献时食等方式祈求消灾解难,广州西关大屋至今保留着制作"船仔饼"供灯的传统。

- 河灯文化:福建福州的"天官赐福灯"直径可达三米,浙江温州的"无骨灯"用竹篾编织成透光框架,南京秦淮河畔的莲花灯则传承着六百余年制灯工艺。

- 现代演绎:苏州博物馆推出"数字河灯"项目,游客可通过AR技术体验虚拟放灯;成都宽窄巷子将下元节与非遗市集结合,让传统手艺焕发新生。

节气节日的当代价值重构 在现代化进程中,11月的传统元素正经历创造性转化:

- 时间银行:北京朝阳区试点"节气积分制",市民参与传统活动可兑换社区服务。

- 数字传承:故宫博物院推出"立冬云游"VR项目,让年轻人体验清代《帝京景物略》记载的"冰嬉"场景。

- 非遗活化:景德镇陶溪川将下元河灯制作技艺纳入中小学研学课程,年培训传承人超2000人次。

从立冬的炊烟袅袅到下元的水灯点点,11月的传统节日体系构建起"天地人"三位一体的文化生态,这些穿越千年的时间密码,不仅记录着先民的宇宙观与生活智慧,更在当代社会转型中展现出强大的文化韧性,当我们在立冬夜围炉煮茶,或于下元时河畔观灯,实际上是在进行一场跨越时空的文化对话,让传统节日在现代生活中持续焕发文明的光彩。

相关文章:

文章已关闭评论!