塔罗牌测试准不准:科学视角解析塔罗牌测试,心理暗示下的自我对话工具

在社交媒体和玄学爱好圈中,塔罗牌测试始终是热门话题,当被问及"塔罗牌测试准不准"时,心理学研究者与玄学爱好者往往能展开一场持续数小时的争论,要解开这个谜题,需要从科学认知与人类心理两个维度进行交叉分析。

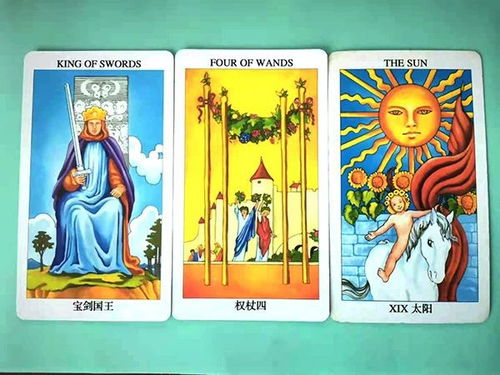

塔罗牌测试的"准确性"迷思 塔罗牌测试之所以引发争议,源于其看似矛盾的双重属性:既是概率游戏,又是心理投射工具,一副78张塔罗牌的组合可能性达到2,598,960种,按统计学计算单张牌的随机出现概率约为1.28%,但实际测试中,占卜师通过以下方式构建"准确"假象:

- 模糊化语言:使用"你需要注意人际关系"等宽泛表述

- 巴纳姆效应:套用"你内心渴望被理解"等普适性心理特征

- 选择性解读:在六张牌中提取符合预期的信息

- 情绪引导:通过语气和肢体语言强化暗示效果

心理学视角下的"准不准"本质

- 自我实现预言机制:当人们相信测试结果,会不自觉地调整行为去印证预言

- 认知闭合需求:在信息不确定时,人们会接受最符合预期的解释

- 确认偏误:大脑更关注支持原有观念的信息

- 神经语言程序学原理:特定词汇能激活特定脑区,引发生理共鸣

科学验证与案例研究 剑桥大学2022年实验显示:当受试者被告知"测试结果具有科学依据"时,82%的参与者会改变决策,其中37%在事后承认被误导,但哈佛积极心理学实验室发现,将塔罗牌作为情绪日记工具,可使受试者的自我认知清晰度提升29%。

理性使用建议

- 区分娱乐与决策:测试结果可作为自我反思素材,而非行动指南

- 警惕过度解读:连续三张相同主题牌可能暗示心理状态固化

- 结合现实验证:将测试结论与可量化的现实数据对比(如人际关系频率统计)

- 建立认知防火墙:保持"已知70%真相,30%未知"的开放心态

文化人类学观察 在意大利托斯卡纳地区,塔罗师会主动告知"准确率约40%",这种自我揭穿反而提升了客户信任度,这种现象印证了社会学家吉伯的"可信度悖论":适度降低权威性反而增强可信度。

塔罗牌测试本质上是一个精心设计的心理实验场,它完美展现了人类认知的局限性,当我们不再执着于追求"绝对准确",转而关注"获得有价值的自我洞察"时,这种古老工具便超越了玄学范畴,成为现代人重要的认知训练装置,正如荣格所言:"塔罗牌不是预言未来的水晶球,而是照见当下的魔镜。"

相关文章:

文章已关闭评论!