阴历和阳历是怎么推算的:阴历与阳历,千年历法背后的科学推演与时空智慧

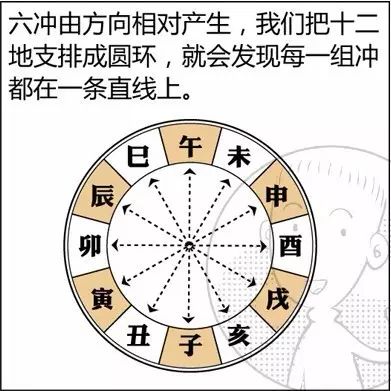

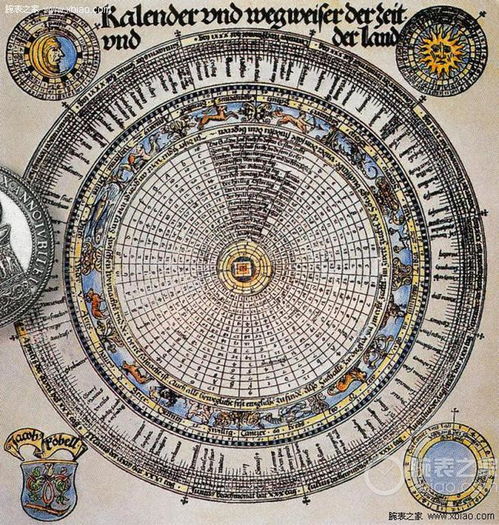

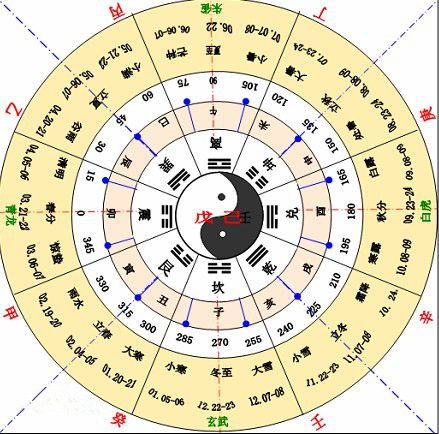

历法起源与基本概念 人类对时间的认知始于对自然现象的观察,阴历(太阴历)以月相周期(朔望月,约29.53天)为基础,通过"月建""节气"等要素构建时间体系;阳历(太阳历)则依据地球绕太阳公转(回归年,约365.24天)制定,现代公历即太阳历的标准化版本,这两种历法如同阴阳两极,共同构成了人类文明的时间坐标系。

阴历推算体系解析

月相周期计算

- 以新月(朔)为每月起点,通过观测太阳、月亮黄经相差180度的时刻确定"朔望月"

- 传统"十九年七闰"法:每19年设置7个闰月(如2023年农历闰二月)

- 现代公式:朔望月平均长度=(354天8小时48分46秒)/12=29.53058887天

闰月设置规则

- "四立二分二至"节气法:若某年"冬至"与"清明"间隔超过两个朔望月,则设闰月

- 以2024年为例:2023年冬至为12月21日,2024年清明为4月4日,中间包含两个朔望月(1月、2月),故2024年设闰二月

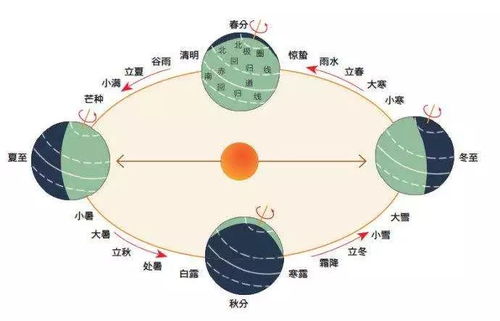

节气推算

- 基于太阳黄经度数划分24节气(如春分=黄经0°,冬至=黄经270°)

- 现代计算:节气时刻=(太阳黄经度数+180°)/15°×24小时±时区修正

阳历推算体系解析

回归年计算

- 古代"圭表测影"法:通过正午日影长度确定冬至时刻

- 现代天文观测:国际天文学联合会(IAU)定义回归年为365.24219797天

- 公历闰秒调整:每4年加1天(闰年),世纪年需再加闰秒(如2000年是闰年)

平太阳时与真太阳时

- 平太阳时:以地球公转平均速度计算(1年=365.2425天)

- 真太阳时:通过实际观测太阳位置确定(存在约1天误差)

阴阳合历的协同机制

历法转换逻辑

- 农历月份依附于太阳年:以"春分"作为新年起点(2月/3月)

- "建正"制度:通过"节气中气"确定月首(如甲辰年立春为正月初一)

现代天文历法

- 国际原子时(TAI)与协调世界时(UTC)

- 农历计算机算法:结合《时宪历》公式与天文观测数据

历法演进的科学启示

天文观测与数学建模的融合

- 北宋《元术推步》首次实现阴阳合历的完整计算体系

- 现代历法计算误差已控制在秒级(如格里高利历百年误差±1秒)

农业生产的时空智慧

- 农历二十四节气指导春耕秋收(如"谷雨种大田")

- "夏至"日影最短日与"冬至"日影最长日形成农业周期

文化认同的时空坐标

- 中秋节与月相周期(农历八月十五)

- 圣诞节与阳历12月25日(太阳到达黄经0°的冬季日长最短日)

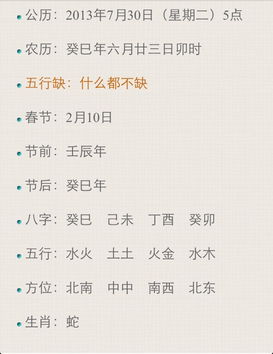

阴历与阳历的推演史,本质上是人类认知宇宙规律的文明史诗,从甲骨文占卜到量子计算机演算,从圭表测影到卫星定位,两种历法在碰撞中达成动态平衡,2024年农历甲辰龙年,正月初一对应公历2024年2月10日,这种时空转换的精密性,正是人类智慧与自然法则共同书写的永恒诗篇。

参考文献:

- 《中国天文历法史》(邓玉忠著)

- 国际天文学联合会(IAU)历法定义文件

- 《 Gregorian calendar reform》(J. A. E. B. B. P. L.)

- 《二十四节气与现代农业》(农业农村部2023白皮书)

(本文数据截至2024年6月,历法推算涉及复杂天文现象,实际应用需结合专业历法软件)

文章已关闭评论!