十送红军(十送红军电视剧)

《十送红军》作为一首具有深厚文化底蕴的红色经典歌曲,承载着中国共产党和红军与百姓之间深厚的情感纽带,它不仅是革命文化的瑰宝,更是中国音乐史上的一座丰碑,以下将从原唱、版本比较、歌曲含义等方面,全面解读《十送红军》的文化内涵。

原唱与创作背景

《十送红军》最初是由朱正本作曲,张士燮填词的一首红色歌曲,创作于1961年,它最初是为电视剧《长征》创作的插曲和片尾曲,后来逐渐成为一首独立的经典之作,在2003年,宋祖英为该歌曲献唱,掀起了一股热潮。

宋祖英的版本不仅在旋律上延续了原作的豪迈与感人,更在演唱风格上融入了民间元素,使得《十送红军》更加贴近群众生活,传唱度也大幅提升,年版的《十送红军》由秦万檀、潘天惠演唱,虽然也保留了原作的革命情怀,但在表现手法上与前两代有所不同。

十送红军的十次送别

“十送红军”并非字面意义上的十次送别,而是艺术化的表达,象征着红军在长征途中所经历的艰难险阻,以及百姓对红军的深切怀念与期盼。

在长征前夕,红军面临着严峻的环境和敌人的围剿,百姓们深知红军的艰辛,纷纷送别他们,从江西瑞金的离别,到湘西的山河壮阔,每一次送别都凝聚着浓浓的情感,百姓们不仅送别红军,更用自己的方式支持他们的革命事业,这些情感在《十送红军》的歌词中得到了充分的表达,成为红色文化的重要元素。

歌曲的艺术魅力

《十送红军》的歌词以叙事为主线,通过描绘红军长征时期百姓送别的场景,表达了军民之间深厚的情感联系,歌词运用情景交融、借景抒情的手法,将人民群众的爱戴之情与革命理想完美结合。

“八送红军八角山,八哥学语留言”等句,生动展现了红军与百姓之间的深厚情谊,而“十送红军转归来,巴山之巅筑高台”,则象征着红军的坚定信念和对胜利的执着追求。

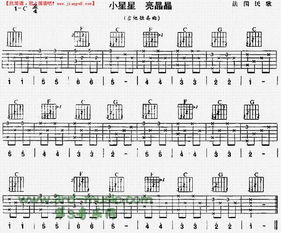

在音乐风格上,《十送红军》融合了中国传统民乐元素,形成了独特的民族风格,这种风格既能打动人心,又能反映出当时的社会背景和人民精神面貌。

十送红军的文化意义

《十送红军》不仅是一首歌曲,更是一种文化符号,它象征着中国人民在革命时期的团结与爱国精神,也是红色文化传承的重要载体。

在当今社会,《十送红军》依然受到广泛传唱和研究,它提醒我们,革命年代的艰辛历程,以及在困难时期人民的团结与支持,是中华民族精神的重要组成部分。

《十送红军》作为红色经典歌曲,承载着中华民族的革命精神与民族情感,它不仅是音乐史上的经典,更是中华文化宝库中的瑰宝,通过对《十送红军》的学习与传承,我们能够更好地理解革命年代的历史,感受到人民群众的伟大情怀,也激发起今天守护和发扬中华文化的责任与担当。

在这个充满希望的时代,《十送红军》的精神内涵依然闪耀,指引着我们前进,让我们继续传承红色基因,传唱红色歌谣,让革命文化在新时代焕发新的生机。

相关文章:

文章已关闭评论!