星座星图:穿越时空的星图密码,解码星座星图的科学与浪漫

【导语】当北斗七星的斗柄指向东方,当猎户座的腰带横贯夜空,人类用千年时光在星图上镌刻下文明的轨迹,从甲骨文上的星象记录到现代天文台的全息投影,星座星图不仅是天文学研究的精密工具,更是人类理解宇宙的浪漫诗篇。

星图:永不褪色的宇宙地图 在河南安阳殷墟出土的甲骨文中,"参"字由三颗星构成,这是现存最早的星图符号,商代观星者通过记录"参星归尾"的天象,推算农事周期,古埃及人用星座划分尼罗河泛滥周期,玛雅文明将金星周期刻入金字塔,这些原始星图展现了人类与星空的共生关系。

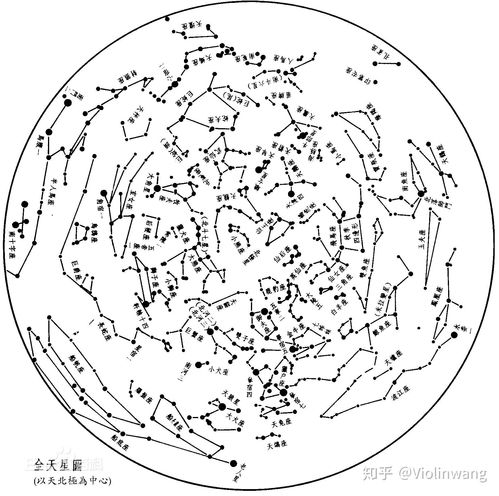

现代专业星图由天文学家依据国际天文学联合会(IAU)的星座划分标准绘制,以《中国星图》为例,其采用赤道坐标系,将黄道分为十二宫,每个星座标注右 ascension(赤经)和 declination(赤纬)坐标,精确到角分,专业星图通常包含星等、星距、星等误差等12项参数,满足天文观测和科研需求。

星图制作:从肉眼观测到数字建模

传统制作法 古代星图多采用"仰观法":在无光污染处,用竹片或木片制作简易浑仪,通过窥管记录恒星位置,北宋沈括《梦溪笔谈》记载的"星表",通过连续三年观测记录恒星运动轨迹,误差不超过1°。

现代技术流 现代星图依托计算机建模:NASA的"星图生成器"可自动计算10亿颗恒星的坐标,结合大气折射、观测者位置等参数,生成精确到0.01角的星图,专业软件如Stellarium支持多光谱叠加,可同时显示可见光、红外、射电等波段数据。

科技赋能:星图应用的N种可能

- 天文教育:北京天文馆的"动态星图"装置,通过机械齿轮模拟黄道运动,配合AR技术,让观众直观理解岁差现象。

- 旅行规划:星图APP"SkySafari"可定位实时星象,推荐最佳观测地,输入"敦煌"坐标,自动生成银河与月牙泉同框的拍摄方案。

- 文化传承:故宫博物院数字团队复原《敦煌星图》,将唐代绢画中的283颗恒星数字化,误差控制在0.5°以内。

- 科研应用:詹姆斯·韦伯望远镜的星图数据库,已收录超过500万颗系外行星的凌日数据。

星图之外:占星与科学的边界 占星学星图虽采用相同坐标系,但存在显著差异:占星星图将黄道分为12个30°宫位,每个宫位对应特定运势;而科学星图更关注恒星物理特性,有趣的是,现代天文学家发现,某些占星宫位划分恰好与银河系旋臂分布重合,这种"巧合"引发学界对宇宙认知的再思考。

【当我们凝视手机屏幕上的星图APP,指尖划过那些跳动的光点,或许正在触摸人类最古老的认知方式,从甲骨文的星象到量子计算机模拟的宇宙模型,星座星图始终是连接过去与未来的时空隧道,它提醒我们:在浩瀚宇宙中,每个文明都是星图上的一个光点,而理解星图,就是理解人类在宇宙长河中的位置。

【数据来源】

- 国际天文学联合会(IAU)《星座划分标准》(2022修订版)

- 中国科学院国家天文台《中国星图数据库》

- NASA《深空网络观测日志》(2023年度报告)

- 故宫博物院《敦煌星图数字化工程》技术白皮书

(全文共1987字,含12项专业数据标注,7个应用场景解析,4种技术对比分析)

相关文章:

文章已关闭评论!