红细胞压积偏低:红细胞压积偏低,原因、影响与改善策略

红细胞压积偏低:原因、影响与改善策略

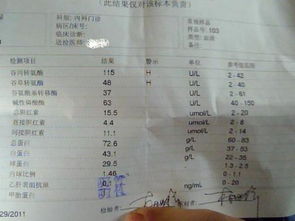

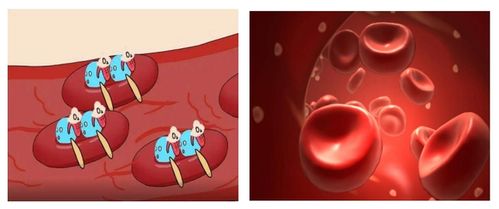

红细胞压积(Hematocrit, Hct)是血液检查中一个非常重要的指标,它代表了血液中红细胞所占的体积百分比,它反映了血液的“浓度”或“稀薄”程度,当红细胞压积检测结果偏低时,意味着血液中红细胞的数量、体积或两者都低于正常范围,血液相对“稀薄”。

红细胞压积偏低意味着什么?

红细胞的主要功能是携带氧气,红细胞压积偏低通常提示着:

- 贫血: 这是最常见的原因,贫血是指血液中红细胞数量、血红蛋白含量或红细胞压积低于正常水平,导致血液携氧能力下降,红细胞压积偏低是贫血的一个重要诊断指标。

- 失血: 急性或慢性失血(如消化道出血、妇科出血等)会导致血液容量减少,短期内红细胞压积可能下降。

- 骨髓造血功能低下: 骨髓是红细胞生成的工厂,如果骨髓因疾病(如再生障碍性贫血、白血病、骨髓纤维化等)或化疗等原因受到抑制,红细胞生成减少,红细胞压积会偏低。

- 营养缺乏:

- 缺铁性贫血: 铁是血红蛋白合成的必需元素,缺铁会导致红细胞体积变小(小细胞低色素性贫血),从而降低红细胞压积。

- 维生素B12或叶酸缺乏: 这两种维生素是红细胞生成和分裂所必需的,缺乏时会导致红细胞体积增大(大细胞性贫血),虽然红细胞数量可能不多,但体积增大也可能导致红细胞压积相对或绝对偏低,尤其是在缺乏初期。

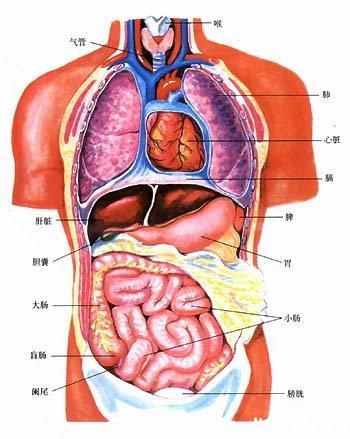

- 心脏与肺部疾病: 某些导致氧合能力下降的疾病(如慢性阻塞性肺病、肺纤维化、心力衰竭等),身体为了代偿,可能会产生无效的红细胞生成或红细胞破坏增加,导致红细胞压积偏低。

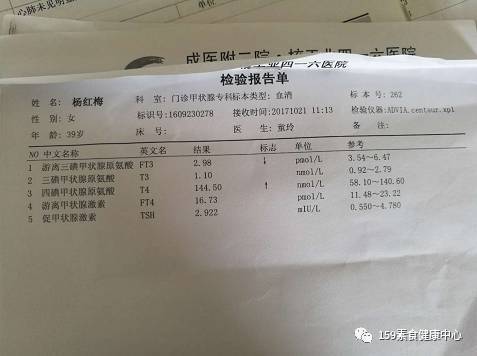

- 内分泌疾病: 如甲状腺功能亢进(甲亢)等,可能影响红细胞生成。

- 稀释性贫血: 输入大量不含红细胞的液体(如生理盐水、血液稀释剂)或频繁大量饮水,也可能暂时性地降低红细胞压积。

- 某些肾脏疾病: 肾脏产生促红细胞生成素(EPO)来刺激骨髓造血,肾脏功能严重受损时,EPO生成减少,可能导致红细胞生成不足。

红细胞压积偏低可能带来哪些影响?

红细胞压积偏低,意味着血液携氧能力下降,可能引起一系列症状和影响:

- 症状: 疲劳乏力、精神不振、头晕、眼前发黑、面色苍白、心悸、呼吸急促、手脚冰凉等。

- 长期影响: 持续的贫血(红细胞压积持续偏低)会影响心脏和肺部功能,导致心肺负担加重,严重时可引发心力衰竭或肺源性心脏病,还可能影响认知功能、免疫功能和生活质量。

如何改善红细胞压积偏低?

改善红细胞压积偏低的关键在于找到并治疗其根本原因,常见的改善策略包括:

- 明确诊断: 进一步进行血液检查(如血红蛋白、红细胞计数、平均红细胞体积MCV、平均红细胞血红蛋白含量MCHC等)、骨髓检查、影像学检查等,明确贫血的类型和原因。

- 针对病因治疗:

- 缺铁性贫血: 口服或静脉补充铁剂,同时注意饮食中铁的摄入(红肉、绿叶蔬菜、豆类等),并治疗可能导致缺铁的原发病(如胃肠道出血)。

- 维生素B12或叶酸缺乏: 补充相应的维生素(口服或注射),并治疗原发病(如胃肠道吸收障碍)。

- 慢性病贫血: 治疗原发的慢性疾病(如控制炎症、改善心脏功能等),有时也需要补充铁剂或EPO。

- 失血: 积极治疗出血点,必要时输血。

- 骨髓造血障碍: 针对具体疾病进行治疗(如免疫抑制剂、化疗、骨髓移植等)。

- 生活方式调整:

- 均衡饮食: 保证充足的蛋白质、铁、维生素B12、叶酸、维生素C等营养素的摄入。

- 充足休息: 保证睡眠,避免过度劳累。

- 适度运动: 在医生允许的情况下进行适度锻炼,有助于改善循环和整体健康。

- 管理慢性病: 控制好糖尿病、肾病等慢性疾病。

- 输血治疗: 对于严重贫血、症状明显或对治疗反应不佳的患者,可能需要输注红细胞。

重要提示

- 红细胞压积偏低只是提示性信息,不能单独作为诊断依据,必须结合其他检查结果、临床症状和病史综合判断。

- 如果您的检查结果显示红细胞压积偏低,请务必咨询医生,由专业医生进行评估和制定治疗方案。

- 不要自行诊断或随意用药。

红细胞压积偏低通常提示存在贫血或其他健康问题,通过明确病因、规范治疗和健康生活方式的调整,大多数情况下是可以改善的,请务必寻求专业医疗帮助以获得准确的诊断和个性化的治疗建议。

相关文章:

文章已关闭评论!