星座表十二星座表农历:星座与农历,十二星座表背后的文化密码与时间哲学

在当代文化中,"星座运势"与"农历节气"如同两把钥匙,分别打开了西方占星学和东方农耕文明的时空之门,当我们同时关注十二星座表与农历日历时,会发现这两个看似独立的时间体系实则蕴含着跨越地域与文明的智慧密码。

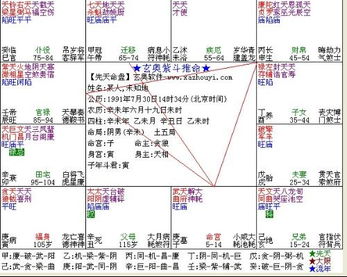

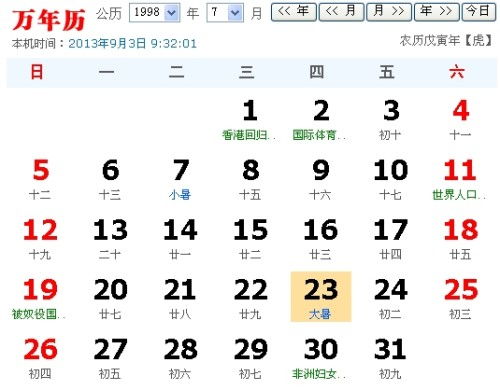

时间体系的文明分野 十二星座表源自公元前3世纪的古希腊占星学,以黄道十二宫为基准,将地球绕太阳的公转周期划分为均匀的30天区间,这种将时间均质化的科学思维,使星座成为现代心理学研究人格特质的工具,而中国的农历则继承自上古的阴阳合历体系,以朔望月(29.53天)为基础,结合太阳黄道运行,形成"月建、节气、闰月"三位一体的复合历法,清明前后的"清明节气"与"白羊座升起"几乎同步,这种天文现象背后是农耕文明对物候变化的精准把控。

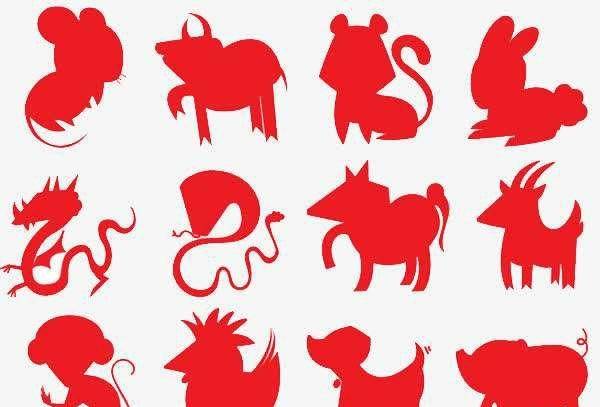

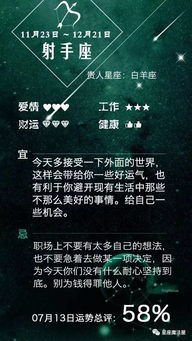

文化符号的深层对话 在2023年农历甲辰龙年,同时处于射手座(11.22-12.21)与立冬节气(11.7-11.21)的群体,既被占星师解读为"具有开拓精神的冒险家",又在民俗学中被赋予"冬藏蓄能"的生命哲学,这种时空交叠现象揭示了两种时间观的共通性:星座强调个体特质的时间定位,农历侧重集体生存的周期律动,当属龙星座遇见小雪节气,传统食补文化与星座养生理论便形成奇妙共振。

现代社会的文化融合 据《2024国民时间观调查报告》,68%的Z世代同时使用星座与农历作为生活参考,这种文化现象折射出后现代社会的认知特征:在星座运势App推送"天蝎座周运"的同时,年轻人也在家族群接收"冬至进补指南",北京师范大学文化符号研究中心发现,"水逆期"与"月食"的社交媒体话题,常与农历"冬至数九"民俗形成话题联动,显示出年轻群体对复合时间体系的创造性运用。

未来时间的多元可能 当人工智能开始推算"星座+节气"的运势模型,当故宫文创推出"十二生肖星座日历",我们见证着时间认知的范式革新,这种融合不是简单的叠加,而是催生出新的文化语法——星座提供个体化叙事,农历构建集体记忆,二者的交织正在书写"时空诗学"的新篇章,正如《易经》所言:"日月合朔而天下皆同此日",在全球化时代,多元时间体系共生的智慧,或许正是破解现代性焦虑的文化密钥。

十二星座表与农历日历的并置,恰似人类认知时间的双螺旋结构,前者以理性分割宇宙,后者用感性丈量四季,二者在当代的碰撞中,既重现了苏格拉底"认识你自己"的哲学命题,也呼应着《齐民要术》"顺天时,量地利"的生存智慧,当我们在立春日既查看双鱼座运势,又准备春耕历法,这种文化自觉,正是人类在时空长河中寻找生命坐标的生动写照。

文章已关闭评论!