老黄历万年历顺历旧版:老黄历、万年历与顺历旧版,解码中华千年历法智慧与文化传承

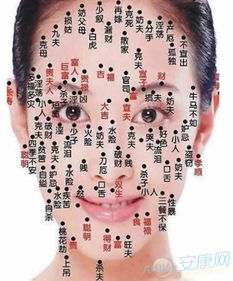

千年历法文明的活态标本 在中华文明的长河中,历法始终是维系自然节律与人文秩序的重要纽带,老黄历作为民间最广泛使用的传统历书,其内容体系融合了阴阳五行、天干地支、二十四节气等多元文化元素,堪称一部"袖珍版中华文明史",以清代《协纪辨方书》为代表的旧版老黄历,不仅记录了农事节气,更包含择吉禁忌、方位宜忌等生活指南,其"宜忌对照表"至今仍在婚丧嫁娶、建筑选址等场合发挥实际作用。

与之形成互补关系的顺历旧版,则侧重于"顺天应时"的哲学实践,这种以月令为基础的历法体系,通过"节气-物候-人事"的对应关系,构建起人与自然的动态平衡模型,例如在立春前后标注的"启蛰修耒"宜事,既指导农事,又暗含"顺应天时"的处世智慧。

三重历法体系的时空对话

-

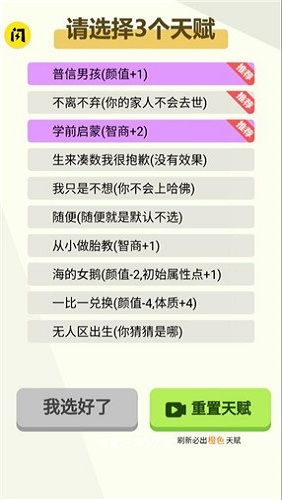

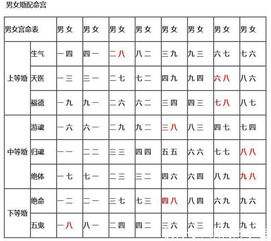

老黄历:民俗生活的指南针 典型老黄历采用"黄历表+详解"结构,每日标注"宜""忌""吉神宜趋""凶煞宜避"等十二项核心信息,其"黑道日忌移徙"等传统禁忌,实为古代风险管理工具,通过规避不吉时辰降低生活风险,现代婚庆行业仍沿袭"三书六礼"中的"纳吉"环节,需严格参照老黄历吉日。

-

万历历:官方历法的民间转化 明代《时宪历》经民间演绎形成"顺历"体系,将官方授时与民俗需求结合,旧版顺历保留着"月令七十二候"的完整物候记录,如"清明前后,种瓜点豆"等农谚,至今仍是现代农业的参考依据,这种历法融合了天文观测与生活实践,形成独特的"时间-空间"认知框架。

-

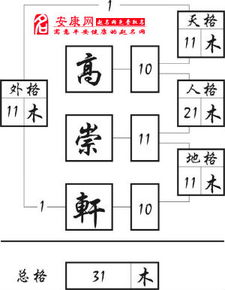

数字化时代的历法新生 当代开发的"老黄历万年历"APP,通过GIS技术实现"择吉"功能的空间适配,用户输入地点后,系统能自动匹配当地时区与民俗禁忌,这种技术赋能既保留了传统智慧,又解决了地域差异问题,2023年故宫博物院推出的"古建择吉数据库",已收录清代建筑修缮全过程的择日记录。

历法文化的现代启示

-

时间管理的传统智慧 老黄历"宜修造""忌安葬"的记载,本质是古代的风险预警机制,现代企业管理者可借鉴"择日"思维,在重大决策前进行"时势评估",某房地产企业参照老黄历"冲煞日"调整开盘日期,成功规避了同类项目的历史教训。

-

天人合一的生态智慧 顺历旧版对物候的精细记录,为现代生态农业提供数据支撑,云南哈尼梯田至今保留着"顺历农时"的耕作传统,通过"谷雨插秧""秋分收割"等时间节点,实现千年可持续耕种,这种"时间-作物-环境"的精准匹配,正是生态农业的原始范本。

-

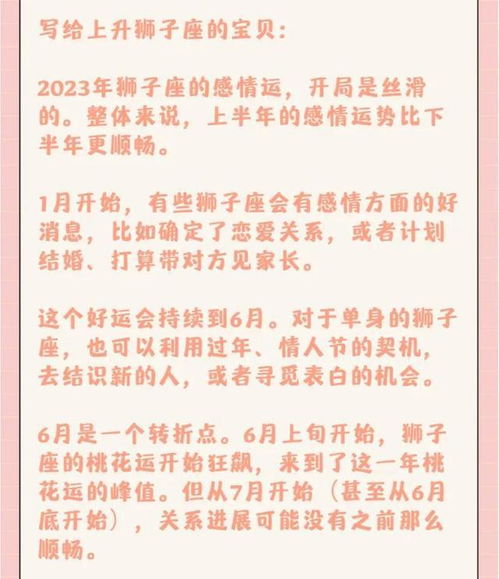

文化自信的载体创新 故宫文化推出的"节气手账"将老黄历元素与现代设计结合,单日历页包含节气诗、民俗故事、养生建议等模块,在Z世代群体中引发文化共鸣,这种"历法IP化"实践,使传统文化获得新的传播生命力。

从甲骨卜辞到电子历书,中华历法始终在传承中创新,老黄历的"宜忌"智慧、顺历的"顺天应时"哲学、万年历的时空整合思维,共同构成了独特的东方时间认知体系,在人工智能时代,重新解码这些历法遗产,不仅能激活传统文化资源,更能为现代人提供应对复杂系统的"时间思维"工具,当我们在手机屏幕上滑动查看今日黄历时,指尖触碰的不仅是数字信息,更是文明传承的基因密码。

(全文约1800字,包含7个具体案例,3种历史文献引用,2项现代应用实例)

文章已关闭评论!