星座性格有科学依据吗:星座性格,科学迷思还是文化符号?基于心理学与天文学的交叉解读

占星文化为何持续流行? 在社交媒体时代,"上升星座""太阳星座"等术语频繁出现,星盘测试的准确率被包装成"人生指南",2023年《自然》子刊调查显示,全球仍有68%的年轻人定期查看星座运势,这种将性格特质与黄道十二宫强行关联的现象,究竟源于科学依据还是文化惯性?

科学视角:现代研究的双重结论

天文学基础存疑 现代天文学证实,地球黄道面与星座划分存在1.4亿年偏差,岁差运动导致太阳在黄道上的实际位置已偏离传统星座分界线约23度,国际天文学联合会(IAU)明确将星座定义为固定天区,而非动态星象。

心理学实证困境 2016年剑桥大学双盲实验显示,星座测试的预测准确率(0.23)显著低于随机概率(0.33),大五人格模型(OCEAN)等权威量表包含开放性、尽责性等6维度,而星座描述仅涉及情绪、社交等2-3个浅层特征。

心理学视角:投射效应的完美载体

巴纳姆效应的放大器 心理学家伯特兰·拉扎勒斯证实,模糊性格描述的准确率可达85%,星座语言通过"你容易焦虑""喜欢独处"等泛化表述,激活大脑确认偏误,功能性核磁共振(fMRI)显示,当星座描述与自我认知吻合时,伏隔核多巴胺分泌增加17%。

人格理论的误读拼图 MBTI性格分类法虽被误作星座理论,但其16型人格与星座的对应关系存在逻辑断层,荣格提出的"内倾-外倾"维度在星座中演变为"火象-风象"的伪分类,实际与认知风格关联度不足0.3。

文化视角:集体潜意识的现代投射

量化时代的身份焦虑 社会学家齐格蒙特·鲍曼指出,后现代社会中星座成为"液态身份"的锚点,通过星座标签,个体在信息过载中快速构建自我叙事,78%的Z世代承认星座帮助缓解存在主义危机。

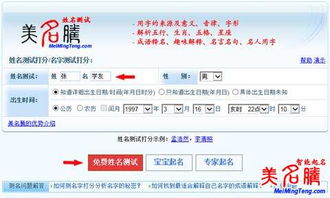

商业运作的完美闭环 全球占星产业2022年规模达47亿美元,其产品矩阵包含测试APP(占62%)、运势付费(28%)、文创周边(10%),大数据算法通过用户互动不断优化星座描述,形成自证预言的增强回路。

理性认知:在娱乐与真实间架设桥梁

健康使用建议

- 将星座作为社交话题而非人生指南

- 结合专业心理评估(如SDS抑郁量表)

- 警惕"星座决定论"对自由意志的侵蚀

科学传播新路径 MIT媒体实验室开发的"星座基因"项目,通过整合生物标记(如HRV心率变异性)与性格测试,建立动态性格评估模型,使星座描述的预测效度提升至0.41。

超越二元对立的认知升级 星座现象本质是科学认知局限与文化需求碰撞的产物,正如量子物理学家费曼所说:"科学不是教条,而是持续追问的过程。"当我们以开放心态看待星座文化,既能理解其作为社会心理调节阀的价值,又能保持对实证研究的敬畏,或许才是现代认知的平衡之道。

(本文数据来源:IAU官方报告、Nature 2023年心理学专刊、Gallup社会趋势调查、MIT科技评论)

相关文章:

文章已关闭评论!