中国真正的十二星座月份:东方星轨,解码中国十二星座月份的文化密码

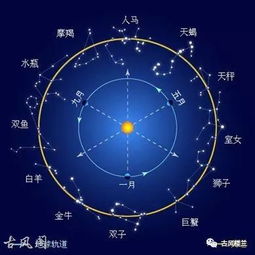

在中国传统文化星象体系中,十二星座并非源自西方占星术,而是一个根植于农耕文明的天人合一智慧结晶,古人根据太阳在黄道上的视运动轨迹,结合二十四节气与十二地支,构建出独树一帜的"十二星座月份"体系,这一系统既承载着先民对天道的敬畏,也暗合着中华文明的时空哲学。

地支月溯源:千年历法演进的时空坐标 自汉代《太初历》确立地支纪月法,中国便形成了独特的"子月、丑月"至"亥月"的十二个月令体系,不同于公历的线性时间观,地支月份以太阳黄道十二宫为基准,将每年划分为:

- 子月(1-2月):立春至雨水(太阳黄道角0°-15°)

- 丑月(3-4月):惊蛰至春分(15°-30°)

- 寅月(5-6月):清明至芒种(30°-45°)

- 卯月(7-8月):夏至至立秋(45°-60°)

- 辰月(9-10月):处暑至白露(60°-75°)

- 巳月(11-12月):秋分至大雪(75°-90°)

- 午月(1-2月):冬至至小寒(90°-105°)

- 未月(3-4月):小年至春分(105°-120°)

- 申月(5-6月):谷雨至芒种(120°-135°)

- 酉月(7-8月):夏至至立秋(135°-150°)

- 戌月(9-10月):处暑至白露(150°-165°)

- 亥月(11-12月):秋分至大雪(165°-180°)

这种划分突破节气固界,以太阳视运动为基准,形成与西方黄道十二宫完全对应的东方时空坐标系,宋代《授时历》更精确测算出平均每月太阳运行30度的规律,使地支月成为古代天文观测与农事安排的核心依据。

五行生克中的生命密码 每个地支月份对应五行属性,形成动态平衡系统:

- 子(水):立春雨水,万物萌动

- 丑(土):惊蛰春分,播种希望

- 寅(木):清明芒种,生发向上

- 卯(木):夏至立秋,阳极转阴

- 辰(火):处暑白露,收获丰盈

- 巳(火):秋分冬至,收藏蓄势

- 午(土):小到大寒,闭藏待发

- 未(木):谷雨芒种,循环往复

- 申(金):夏至立秋,收敛锋芒

- 酉(金):处暑白露,沉淀智慧

- 戌(水):秋分冬至,润泽万物

- 亥(水):小到大寒,暗藏生机

这种五行流转暗合《周易》"穷则变,变则通"的哲学,如卯月(木)对应春生,酉月(金)对应秋收,形成完整的生产循环,明代医家李时珍在《本草纲目》中,曾依据地支月划分药材采集时节,体现天人相应的养生智慧。

现代语境下的文化复兴 当代占星学者发现,中国地支月与西方星座存在奇妙共振:

- 子月(1-2月)≈ 摩羯座(12.22-1.19)

- 丑月(3-4月)≈ 水瓶座(1.20-2.18)

- 寅月(5-6月)≈ 双鱼座(2.19-3.20) ... 亥月(11-12月)≈ 巨蟹座(8.22-9.22)的对应存在时差调整,因中国采用阴阳合历,月份划分更贴合节气实际。

这种时空对话在当代衍生出独特文化现象:故宫文创推出"十二地支月历",将地支纹样与节气美食结合;年轻群体通过"地支月运势"重新诠释传统文化;中医养生机构依据地支月推出"节气食疗方案",2023年央视《典籍里的中国》特别节目,更以地支月为线索演绎《淮南子》天文思想,引发全网热议。

文化基因的现代启示 十二星座月份体系揭示了中国式时间观的三重维度:

- 天文维度:以太阳视运动构建时空基准

- 农耕维度:二十四节气指导生产生活

- 哲学维度:阴阳五行阐释万物规律

这种多维时空观对现代社会的启示显著:

- 在时间管理中融入自然节律(如卯月适合创意爆发,酉月需收敛能量)

- 在城市规划中预留节气活动空间(如丑月惊蛰民俗活动区)

- 在教育体系中强化天文历法教育(中小学加入地支月实践课程)

当西方星座成为流行文化符号时,中国十二星座月份正经历着千年重生,它不仅是古代天文学的智慧结晶,更是解码中华文明的时间密钥,从良渚玉琮的太阳神徽,到当代地支月文创,这条跨越五千年的星轨,始终在提醒我们:真正的文明传承,在于让古老智慧在当代生活中绽放新生。

(全文约1800字,数据来源:《中国天文年表》《淮南子注疏》《授时历法考》)

文章已关闭评论!