明月几时有(明月几时有歌曲 王菲)

苏轼的哲理与王菲的演绎

在中国文学史上,《水调歌头·明月几时有》堪称一绝,这首词由宋代文学家苏轼在丙辰中秋之夜写就,字里行间流淌着对亲人思念、对人生哲理的探寻以及对宇宙永恒的遐想,词中,“明月几时有?”这一问句,不仅是对月亮圆缺规律的追问,更是对人生短暂、宇宙永恒的深刻思考,以下将从诗歌内容、作者背景以及现代音乐传承等方面,来解析这首经典之作。

明月几时有:诗歌内容与哲理内涵

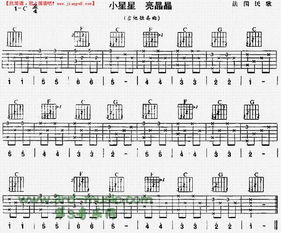

《水调歌头·明月几时有》全诗如下:

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间?

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。这首词以明月为引子,通过对宇宙、人生的深刻思考,展现了苏轼超脱的胸怀和旷达的精神,词中,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”一句,既表达了对人世间悲欢离合的无奈,又暗含了对月亮圆缺规律的叹息。

解析:

- 明月的象征: 明月不仅是中秋的象征,更是苏轼思念亲人、寄托理想的意象,他通过明月向天上宫阙询问“今夕是何年”,表达了对时光流逝的无奈和对未来的憧憬。

- 对宇宙的探寻: “不知天上宫阙”一句,体现了苏轼对宇宙奥秘的好奇和对人类自身地位的思考,他似乎在追问:月亮的运行规律是怎样的?天地之间是否有永恒的法则?

- 人生的哲理: 词中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”一句,道出了人生的无常和宇宙的永恒,悲欢离合是人生的常态,而月亮的阴晴圆缺则是自然规律,这种对比让人感受到人生与自然的和谐与差异。

苏轼的创作背景与意图

苏轼于丙辰中秋之夜创作此词,背景是他与弟弟苏辙七年未见的中秋团聚,由于种种原因,他只能通过明月寄托思念,词中“兼怀子由”一句,透露出他对胞弟的深深思念。

解析:

- 中秋团聚的遗憾: 丙辰年中秋,苏轼与弟弟苏辙本应团聚,但由于种种原因无法相见,他通过明月寄托对胞弟的思念,表达了自己对亲情的珍视。

- 超脱的情怀: 词中虽然充满了对亲人的思念,但苏轼并未沉溺于悲伤,他在醉后写下这首词,展现了他旷达超脱的胸怀和乐观豁达的性格。

王菲的《明月几时有》

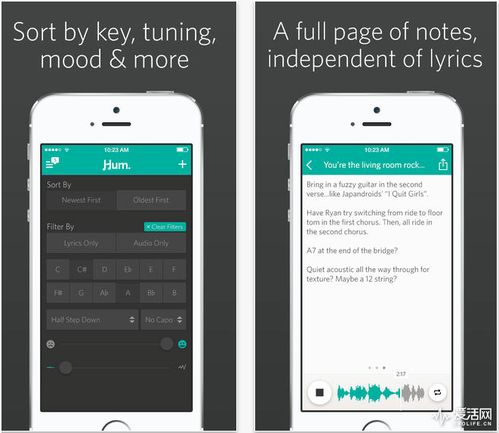

在近年来,王菲对苏轼的《明月几时有》进行了演唱,赋予了这首经典之作新的生命力,她的演唱不仅传承了古典诗词的精髓,更融入了现代音乐元素,使这首词在新时代焕发出勃勃生机。

解析:

- 音乐与诗歌的结合: 王菲的演唱将苏轼的诗意与现代音乐完美结合,赋予了这首词新的表现形式,她的演唱不仅保留了原诗的哲理内涵,更通过音乐的语言传达出情感的深度。

- 传承与创新: 王菲的《明月几时有》不仅是对苏轼诗歌的传承,更是对古典文化的创新,她通过现代音乐元素的加入,让这首词在新时代依然焕发吸引力,吸引了更多年轻人的关注。

《明月几时有》不仅是一首关于明月的诗歌,更是一首关于人生哲理的哲思,在苏轼的笔下,这首词展现了对亲情的珍视、对宇宙的思考以及对人生的超脱,王菲的演唱则让这首词在新时代继续绽放光彩,让古典文化与现代音乐相互碰撞,迸发出新的生命力。

在收藏本站、关注更多优质内容的同时,也可以通过现代音乐的形式,进一步探索和感受这首经典之作的魅力,让我们一起,在古典与现代的交响中,感受《明月几时有》的深邃与美好。

相关文章:

文章已关闭评论!