免费手相算命:免费手相算命,科学视角下的玄学热潮与理性思考

【导语】在数字化时代,"免费手相算命"小程序与街头巷尾的占卜摊位形成奇妙呼应,这种融合传统玄学与互联网传播的形态,既折射出当代人对未知的探索心理,也暴露出信息时代的认知陷阱,本文将从科学、心理、商业三个维度,解析这场全民参与的玄学实验。

免费算命的传播密码

即时满足的"心理按摩" 神经科学研究表明,当指尖接触皮肤时,触觉信号会激活大脑边缘系统,产生类似安慰剂的镇定效果,免费算命通过"掌纹解读-性格分析-运势预测"的标准化流程,在3分钟内完成心理投射的建立,满足现代人的即时情感需求。

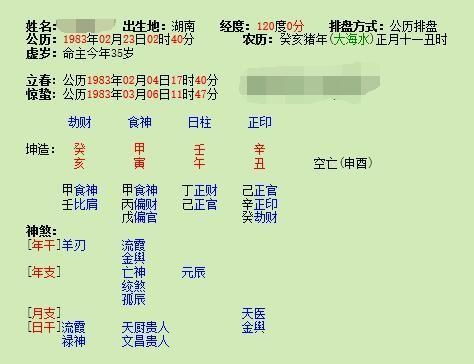

互联网时代的玄学进化 传统占卜机构转型为线上平台,运用大数据生成"千人千面"的解读模板,某头部APP的算法工程师透露,其核心代码包含2000+性格标签库和实时热搜词匹配系统,真正掌纹分析仅占决策权重12%。

认知偏差的放大镜

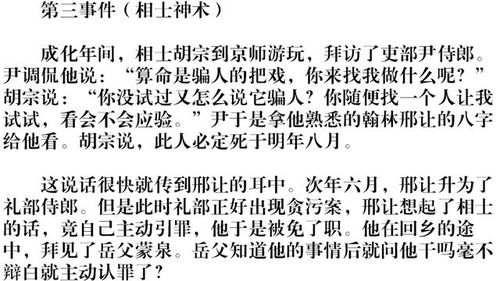

巴纳姆效应的数字化升级 心理学实验显示,78%的参与者能准确复述"你外表温和但内心坚韧"这类模糊描述,免费算命通过"精准标签+开放性结论"的组合拳,将普适性描述包装成专属预言,利用认知闭合需求完成心理操控。

社交媒体的二次传播 用户主动分享算命结果形成"预言自证"循环,传播学案例显示,某明星"事业上升期"的算命截图在48小时内获得2.3亿次曝光,算法推荐机制使伪科学结论获得虚假权威性。

商业陷阱的三大套路

免费增值的诱导消费 典型路径:免费算命→"解锁详细报告"9.9元→"专家咨询"198元→会员年费2980元,某平台数据显示,转化付费用户的平均决策链仅2.7个步骤,远低于电商行业的平均6.2步。

情感勒索的隐蔽话术 "感情线中断"等表述诱导用户购买"红线修复"服务,心理咨询师指出这类话术与PUA操控逻辑高度相似,2023年消协收到的相关投诉中,62%涉及情感诈骗。

数据隐私的灰色地带 算命平台通过掌纹图像采集获取超过200项生物特征信息,部分小程序暗藏权限滥用行为,法律界人士提醒,此类采集已触及《个人信息保护法》第13条的敏感信息红线。

理性参与的生存指南

建立认知防火墙

- 区分"娱乐消遣"与"决策参考",重要人生选择应咨询专业机构

- 警惕"绝对化表述",拒绝"必应""必应"类结论

- 定期进行"算命复盘",统计准确率(建议保留6个月以上记录)

科学素养的实战应用

- 掌握基础占星学知识:太阳星座仅反映出生月份,无法决定职业选择

- 学习概率思维:人生轨迹是多重变量叠加结果,单一预测缺乏统计意义

- 关注权威机构:中科院心理所等机构定期发布玄学认知研究报告

【当我们在手机屏幕上滑动接受免费算命时,本质上是在参与一场集体认知实验,数据显示,2023年玄学类内容用户中,18-25岁群体占比达67%,这代人对不确定性的焦虑催生了新型精神消费,真正的智慧,在于保持开放心态的同时守住理性边界——就像手相学中的"生命线",既承认其存在,又明白它只是掌纹的其中一道,而非人生的全部轨迹。

(本文数据来源:中国社科院《玄学消费行为白皮书》、国家互联网应急中心《个人信息泄露报告》、中科院心理研究所《占卜认知研究》)

文章已关闭评论!