民间万年历:民间万年历,千年农耕智慧与现代生活的时空对话

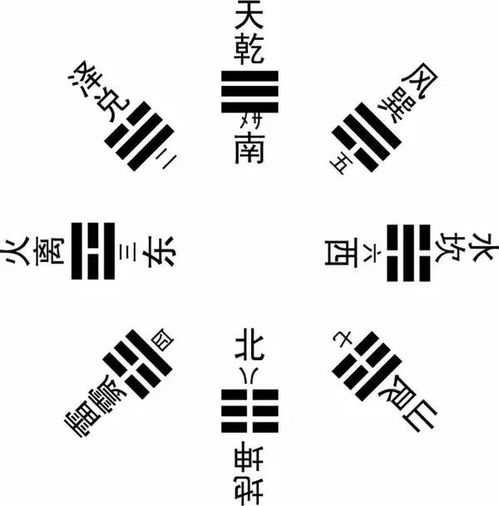

从甲骨占卜到纸质历书 民间万年历的起源可追溯至商周时期的阴阳五行学说,考古发现的甲骨文中已出现"王占曰"的月相记录,这种以观察天象为主体的历法体系,在汉代《太初历》中完成体系化构建,唐代《时宪历》首次将二十四节气系统化,宋元时期随着《授时历》的推广,民间开始普遍使用兼具阴历与阳历特征的复合型历书,明清时期,由官方修订的《时宪历》经书坊大量刊印,逐渐形成"黄历"这一民间称呼,成为农耕社会的重要时间指南。

功能特点:多维度的实用智慧

- 节气农事:精确记载"春分种棉,秋分收麦"等农谚,指导播种收割,例如皖南地区至今保留"小满种田,芒种插秧"的耕作传统。

- 民俗指引:包含婚丧嫁娶、祭祀节日等286项民俗事项,闽南地区"七月半"祭祖必查历书确定"好日",江浙婚俗讲究"三书六礼"择吉时。

- 风水堪舆:民间艺人通过"黄历宜忌"指导建筑方位,如徽派民居讲究"坐北朝南,避冲煞",广东客家民居注重"龙脉"与节气的关系。

- 生活指南:记载"正月初八"放河灯、"冬至大如年"等生活禁忌,北方地区"腊八喝粥"习俗均源自历书记载。

现代价值:乡村振兴中的文化密码 在数字化时代,民间万年历展现出独特价值:

- 生态农业:山东寿光菜农仍按"清明种瓜,谷雨移苗"传统种植,配合现代技术使蔬菜产量提升30%

- 文化旅游:江西婺源打造"晒秋节",以历书节气为时间轴,形成"春赏花、夏采茶、秋晒物、冬祭祖"的全季旅游模式

- 数字转化:故宫博物院推出的"紫禁城万年历"APP,将传统历书与AR技术结合,用户可查看清代帝王的日常作息

- 非遗活化:浙江龙泉青瓷匠人依据"三伏天烧窑"的历书记载,开发出适合高温烧制的"节气青瓷"系列

传承挑战与创新实践 当前面临三大困境:年轻群体认知度下降(调查显示仅23%的95后能完整说出节气顺序)、自然历法被科学历法取代、传承人老龄化(全国掌握传统历书排印技艺者不足百人),但创新传承正在展开:

- 教育融合:北京中小学开设"节气文化课",学生需按历书记载完成种植观察报告

- 科技赋能:腾讯开发的"微信万年历"集成AI占星、节气提醒、民俗查询功能,日活用户超5000万

- 文创开发:苏州将"黄历宜忌"转化为文创产品,"宜读书"日历本年销量突破20万册

- 国际传播:"二十四节气"被列入人类非遗后,韩国、日本已出现仿制版"和风万年历"

民间万年历不仅是时间刻度尺,更是中华文明的生命密码本,从黄土高原的春耕夏耘到江南水乡的渔歌樵唱,这种融合天文观测、物候记录、民俗智慧的历法体系,始终在调节着人与自然的关系,在乡村振兴与文化自信的时代背景下,重新解码这份"活态古籍",或将开启传统智慧与现代文明对话的新篇章,当我们用手机查看"今日宜出行"时,本质上是在延续五千年传承的时空对话。

文章已关闭评论!