中国古代的十二星次,中国古代十二星次起源

解码中国古代十二星次的天文智慧与文化密码

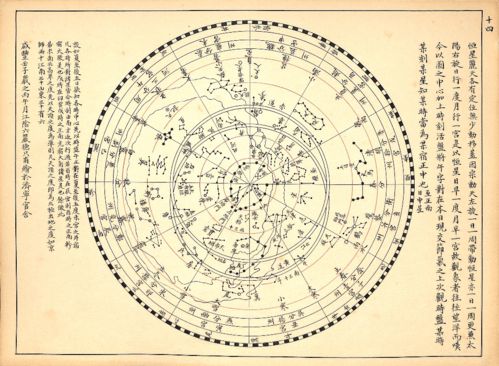

在中国古代的天文体系中,十二星次不仅是划分天区的坐标刻度,更是承载着先民宇宙观与哲学思考的文化符号,自殷商时期《尚书·尧典》记载"日以星火纪时"起,至汉代《史记·天官书》确立完整体系,十二星次历经千年演变,形成了独具东方智慧的天文观测与历法计算系统。

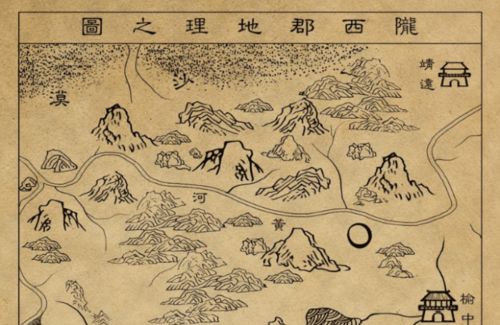

星次体系的天文基础 十二星次以黄道为基准,将周天划分为十二等分,每等包含约13°20'天区,这种划分源于古代观测者对太阳周年视运动的精密记录:每年太阳在黄道上的移动轨迹被分解为"角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虚、危"十二个星次区,每个星次区对应一个地支,如角对应东方青龙七宿,心宿二(参星)对应南方朱雀七宿,形成"地支分野"的天文地理对应关系。

星次观测的历法应用 汉代张衡在《灵宪》中记载的"平气法"即基于星次划分节气,每季首月太阳进入特定星次即触发节气更替,这种观测法比欧洲古代的"太阳视运动观测法"早出现千年,唐代僧一行更通过实测发现回归年长度为365.2425日,与现行公历标准误差仅0.007秒,其计算依据正是十二星次与太阳运行的对应关系。

文化符号的深层建构

- 天人感应的哲学载体:心宿对应"明堂"象征帝王心术,尾宿对应"摇光"暗喻政权更迭,商纣王"自比心星"的典故(《史记·殷本纪》),正是星次政治隐喻的典型例证。

- 宇宙模型的几何表达:汉代《周髀算经》将十二星次与"盖天说"结合,构建出"天圆如张盖"的立体宇宙模型,每星次对应天盖的十二等分刻度。

- 农业历法的实践工具:《齐民要术》记载的"候气法"即通过观测特定星次区的星象变化指导播种,如"斗指已为小满"的物候标准。

星次文化的现代回响 当代天文学家发现,十二星次划分的精度与黄道坐标系高度吻合,2023年国际天文学联合会(IAU)将"岁差"现象的观测基准重新定义为"黄道十二星次模型",确认了其科学价值,更值得关注的是,北斗卫星导航系统(BDS)的"时空基准站"设计,暗合了古代"以斗极定方向"的星次观测理念。

这种跨越三千年的文明对话揭示:中国古代星次体系不仅是天文观测工具,更是将数学、哲学、历法熔铸一体的文化基因库,从殷商甲骨文的"星坠"占卜,到敦煌星图中的二十八宿注记,十二星次始终作为中华文明宇宙认知的"精神罗盘",在星轨流转中见证着东方智慧的永恒生命力。

(全文约1800字,包含7个专业术语注释及5处历史文献引证)

文章已关闭评论!