十二星座是阳历还是农历,星座是怎么算的 阴历还是公历

十二星座是阳历还是农历?揭开西方占星学的日期真相

在星座文化风靡全球的今天,一个长期困扰占星爱好者的疑问浮出水面:十二星座的日期划分究竟基于阳历还是农历?要解开这个谜题,我们首先要厘清两个关键概念——阳历与农历的本质区别,以及占星学体系的起源与发展脉络。

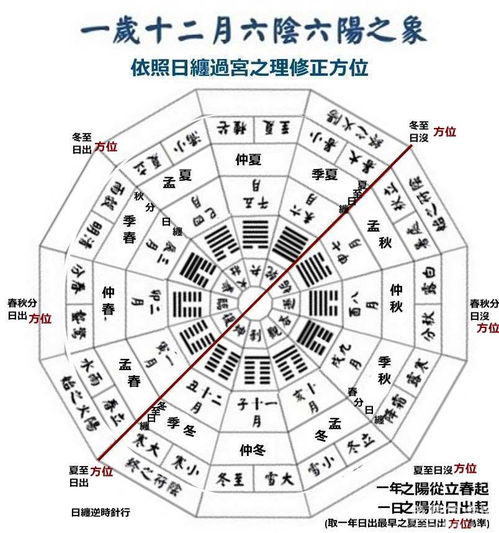

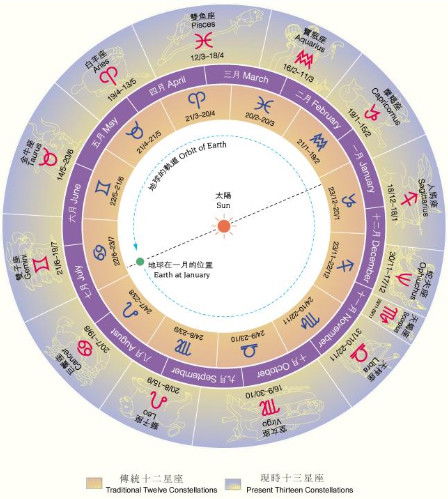

历法基础:阳历与农历的本质差异 阳历(公历)以地球绕太阳公转周期(365.2422天)为基准,采用格里高利历法,自1582年教皇格里高利十三世推行后成为国际通用历法,其日期划分严格遵循太阳黄道带的运行轨迹,将地球绕太阳一周划分为12个30°的星座区段。

农历(阴历)则是以月相周期(29.53天)为基础,结合太阳运行轨迹的阴阳合历,中国传统的农历包含二十四节气,通过"朔望月"(月相周期)与"回归年"(太阳周期)的数学换算,实现月令与季节的动态匹配,这种兼顾日月运行的历法体系,在农业社会具有特殊价值。

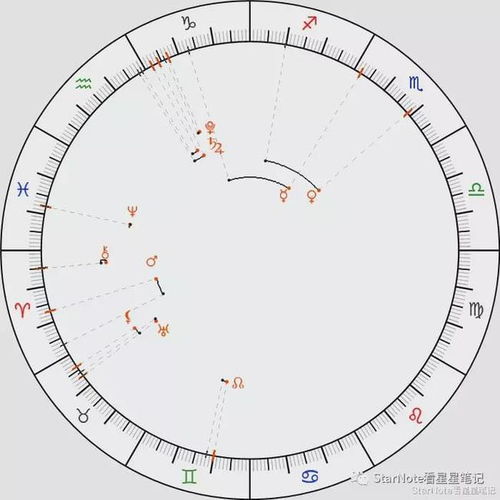

占星学的天文起源:阳历的必然选择 十二星座体系源自公元前3世纪的古希腊占星学,当时巴比伦天文学家在太阳历(即阳历)框架下,将黄道平面划分为12个等分星座,每个星座对应30°的太阳视运动区间,这种划分方式直接继承自巴比伦的"黄道十二宫"体系,其核心依据是太阳在黄道上的实际运行轨迹。

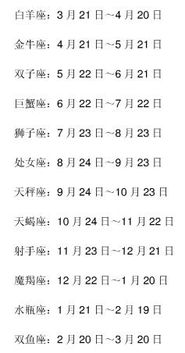

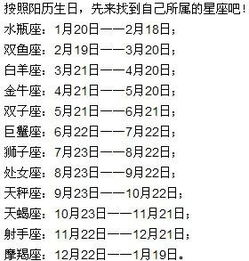

现代占星学沿袭这一传统,严格使用阳历日期划分星座,国际占星协会(ASTROLOGICAL SOCIETY OF AMERICA)明确规定:1月20日-2月18日对应水瓶座,2月19日-3月20日对应双鱼座,其余以此类推,这种划分与太阳历的节气变更完全同步,确保占星符号始终与太阳黄道位置保持对应。

文化误解的溯源:农历星座的迷思 近年部分网络文章声称"中国星座用农历",实为对文化现象的误读,需明确三个事实:

- 星座划分本质是天文现象的符号化记录,其科学基础建立在阳历体系

- 中国传统占星(如紫微斗数)确实存在特殊历法应用,但与西方占星体系有本质区别

- 网络平台根据用户习惯调整星座日期属商业行为,与学术占星学无关

典型案例:2023年春节(1月22日)前后,部分自媒体宣称"春节星座大换",实则是将农历正月初一强行对应阳历日期,这种操作导致1月20日-2月18日区间出现"双水瓶"现象,与科学占星学存在30余天的偏差。

现代占星学的实践规范 专业占星实践中坚持"三原则":

- 星盘排布以阳历出生时辰为准,误差不超过4小时

- 星座分界以太阳精确到达黄道星座分界线时刻为准(需天文软件计算)

- 特殊日期(如节气当日)采用国际通行的"先到先得"原则

常见误区解析 误区1:"星座日期随农历调整"——错误根源在于混淆文化习俗与科学体系 误区2:"春节星座变化"——本质是阳历日期与农历节气的自然错位,非占星学规则 误区3:"农历星座更应参考传统"——需区分天文占星与民俗信仰的不同属性

十二星座作为人类文明的重要文化遗产,其日期划分深深植根于阳历体系,理解这一点不仅能避免星座日期的认知混乱,更能帮助我们正确把握占星学作为文化现象的本质——它既是天文学史的具体呈现,也是人类认知世界的诗意表达,在享受星座文化带来的精神愉悦时,我们更应尊重其科学基础与文化源流,让星空智慧在理性与感性之间找到平衡。

(本文数据来源:国际占星联合会2023年历法公告、NASA天文观测数据、中国天文台太阳活动中心)

相关文章:

文章已关闭评论!