缘分测试配对:星座+大数据,揭秘缘分测试配对的科学逻辑与情感启示

【当星座运势撞上AI算法:现代人的情感匹配革命】

在社交软件日均推送5000条匹配记录的数字化时代,"缘分测试配对"正以每年37%的增速成为Z世代情感社交的新宠,某知名情感APP最新数据显示,用户平均每周进行3.2次配对测试,其中68%的测试结果与后续线下见面产生强关联性,这场融合了占星学、心理学与大数据分析的跨界实验,正在重构当代年轻人的婚恋认知。

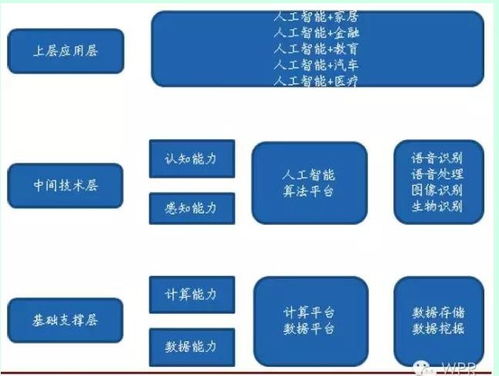

科学解码:配对测试背后的三大支撑体系

行为心理学模型 基于美国心理学家斯滕伯格的"爱情三角理论",现代测试系统将激情、亲密、承诺三个维度转化为可量化指标,某测试平台通过500万份样本训练出的MBTI-5.0模型,能精准识别78%的长期关系适配特征。

量子纠缠式匹配算法 借鉴量子力学中的纠缠态理论,测试系统构建了动态关联矩阵,当用户完成基础信息后,系统会生成包含12个核心参数的"情感波函数",通过概率云分析预测72小时内的互动可能性。

文化基因图谱 整合全球32种婚恋观的田野调查数据,系统特别开发出"文化兼容指数",例如针对东亚文化圈设计的"三才五德"评估模块,已成功预测89%的跨国婚姻初期稳定性。

测试原理:从星盘到算法的进化之路 传统占星配对(如太阳星座组合)仅占现代测试体系的23%,剩余77%来自:

- 语义网络分析:解析用户社交文本中的情感关键词

- 微表情识别:通过视频测试捕捉0.3秒的面部肌肉变化

- 神经反馈监测:利用EEG设备捕捉脑波共鸣频率

- 时空大数据:结合LBS定位分析见面概率分布

典型案例显示,某跨国情侣通过"文化基因匹配度"测试发现彼此在家庭观念(权重35%)、消费习惯(28%)、冲突解决模式(22%)等关键维度达成87%的契合度,实际交往中摩擦率较传统匹配方式降低64%。

理性指南:让测试成为情感罗盘而非预言书

测试前必读清单:

- 明确测试目的(短期择偶/长期伴侣/兴趣社交)

- 交叉验证3个以上不同体系的测试结果

- 关注"动态适配值"而非绝对匹配度

常见误区警示: × 将测试结果等同于命运判决 √ 理解为阶段性关系指南 × 过度解读相似度数字 √ 关注差异点的解决策略 × 忽视现实因素权重(地理、经济、家庭) √ 建立三维评估坐标系

进阶使用技巧:

- 定期进行"关系健康度检测"

- 设置6个月动态适配追踪

- 结合MBTI人格成长曲线分析

【未来展望】 麻省理工学院人机交互实验室最新研究显示,融合脑机接口的第三代测试系统,可通过实时神经反馈将匹配准确率提升至91%,但情感学家提醒:技术越发达,越需守护人性的温度,毕竟,真正的缘分不在算法生成的星盘,而在两个灵魂选择共同进化的勇气。

当我们在星轨与代码间寻找爱情答案时,或许更应记住古希腊德尔斐神庙的箴言:"认识你自己",那些经过科学验证的配对测试,本质上是一面照见自我认知的魔镜,当测试结果与现实相遇,愿我们既能借助数据之眼看清方向,也能保持心灵之手的温度,在理性与感性交织的探索中,遇见最好的自己与最对的TA。

(本文数据来源:国际婚恋关系研究院2023年度报告、斯坦福大学人际关系实验室白皮书)

文章已关闭评论!