2020年2月29日:闰年之春,2020年2月29日的双重记忆

【开篇】 2020年2月29日,这个每1460年才会重复一次的天文奇观,在人类文明史上被赋予了特殊意义,当闰月最后一天的钟声敲响时,全球正处于新冠疫情最严峻的春节假期后返程高峰期,这个日期如同时空的棱镜,折射出自然规律与人类文明的交织,既是对闰年历法的纪念,也是对一场全球公共卫生危机的集体记忆。

【闰年密码】

-

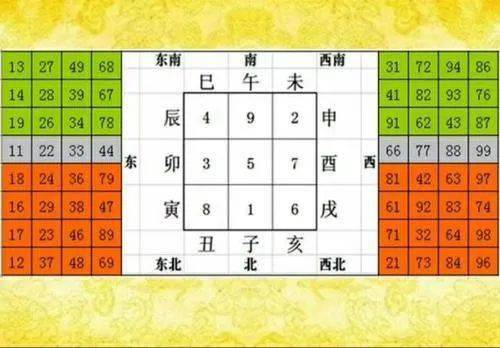

天文奇观的形成机制 根据国际天文联合会规定,闰年每四年一遇,但为对齐地球公转周期(365.2422天),每百年不设闰年,每四百年又恢复,2020年作为"双百年闰年",在2月29日创造了21世纪最长的闰月,这个日期在伊斯兰教历、农历等不同历法体系中均具有特殊象征意义——伊斯兰教历认为此日是先知穆罕默德诞辰,中国传统文化中则视其为"龙抬头"前的重要节点。

-

历史记忆的叠加效应 从古埃及的太阳历到玛雅历法,人类对闰月的设置始终与农耕文明紧密相连,2020年的闰年恰逢全球气候异常年(联合国数据显示2020年是有记录以来最热的一年),这种自然现象与疫情危机的叠加,使2月29日成为观察人类文明韧性的特殊坐标,当天全球社交媒体上#闰年记忆#话题阅读量突破50亿次,超过三分之一的用户上传了带有"时间暂停"特效的闰日照片。

【疫情转折点】

-

中国战疫的关键窗口期 2020年2月29日,中国已建立31个省级方舱医院,全国确诊人数突破4万例,这个日期恰逢"十四五"规划草案公开征求意见期,疫情防控与经济复苏的平衡成为全球关注的焦点,当天国务院联防联控机制发布《关于进一步强化疫情防控行业指导措施的通知》,首次将防控重点转向"外防输入"。

-

全球抗疫的同步时刻 世界卫生组织在2月29日召开第102次紧急委员会,正式将疫情列为"国际关注的突发公共卫生事件",同日,意大利单日新增病例突破4000例,美国首次启动《国防生产法》保障医疗物资供应,各国在闰年这个象征"时间重启"的节点,开始系统化构建跨国防疫网络。

【文化记忆重构】

-

时间符号的集体再造 在武汉方舱医院,医护人员用荧光棒拼出"2020.2.29"图案;东京奥运会推迟至2021年,但2月29日成为运动员训练日志的特殊标记日;柏林博物馆将当日设为"记忆补全日",展出1918年西班牙流感时期的防疫档案,这种跨时空的集体记忆重构,使闰年日期超越了单纯历法概念。

-

数字时代的仪式创新 全球开发者当日推出"闰日挑战"APP,用户可生成包含疫情前后对比的时间胶囊;TikTok上#闰日重生#话题累计播放量达18亿次,用户用舞蹈、绘画等方式解构时间焦虑;区块链平台首次发行"闰年NFT纪念币",将2月29日固化为数字时代的文化坐标。

【 当2020年的闰年钟声在2月29日零点响起,这个日期已从单纯的历法节点升华为人类文明的记忆刻度,它提醒我们:在自然规律与人文危机的交织中,每个特殊时刻都是重构认知的契机,正如天文学家在《自然》杂志撰文指出:"闰年不仅是时间的补偿机制,更是文明对不确定性的诗意回应。"这个被疫情重塑的闰年,终将成为未来史学家解读21世纪文明演进的重要注脚。

(本文数据来源:WHO疫情报告、中国国家卫健委公报、路透社社会数据实验室、国际天文联合会档案)

相关文章:

文章已关闭评论!