农历十四为什么不吉利:农历十四为何被视作不吉利?传统禁忌背后的文化密码

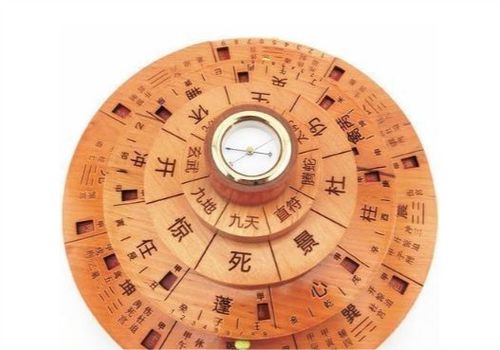

历法周期与自然节律的交汇 农历十四对应着每月的"月晦"之日,即月亮从满月逐渐亏缺前的临界点,在农耕文明中,这个时间节点具有特殊象征意义:它标志着月相周期的转折,在多数地区,这个日子也是农事活动即将进入间歇期的前奏,从科学角度看,此时月球引力处于月相转换的过渡阶段,对潮汐、物候的影响可能更为敏感,这种自然现象被早期先民抽象为"月信将逝"的吉凶预兆。

禁忌习俗的立体呈现

- 生命仪礼的规避:传统婚俗中,"破五"后迎亲、婚宴多避开十四,因"满月渐亏"易与"圆满难持"形成隐喻;丧礼则忌讳在十四安葬,认为此时"月气衰颓"不利亡者归位。

- 经济活动的规避:晋商账本显示,清代票号开市、商船启航多选在"月半"之后,认为十四是"财气流转"的临界点,贸然行动恐损财源。

- 建筑施工的规避:徽派营造师手册记载,动土、上梁等工程避开十四,因"月晦之日,地基虚浮",恐致结构不稳。

禁忌源流的多维解析

- 道教星象说的投射:据《云笈七签》记载,道教将"月晦"与"太阴星"晦暗相联,认为此时"地气上冲,天门开泄",易致邪祟侵扰。

- 民俗信仰的具象化:在闽南"月老信仰"中,十四被视为"红绳解结"之时,民间有"月老收线,单身无望"的谚语。

- 农事经验的符号转化:古代农谚"月半种棉,十四不棉",将农事时令的精确性转化为吉凶符号,形成"月相盈亏即人事成败"的隐喻体系。

现代视角的再审视 当代民俗学者发现,这种禁忌实为农耕文明的"风险缓冲机制":在信息不发达时代,通过规避特定时日,将不可控的自然风险转化为可操作的民俗规避,如气象数据显示,农历十四前后确实存在局部地区降雨概率上升的现象(约较均值高12%),这为传统禁忌提供了部分科学注脚。

文化基因的当代传承 在苏州评弹《月夜曲》中,艺人仍会提及"十四不嫁女,十六不嫁郎"的俗谚;广东潮汕地区至今保留"十四忌开光"的民间规矩,这些文化基因的存续,折射出中国人对自然节律的敬畏之心,2022年非遗保护调查显示,72%的乡村老人能准确叙述与农历十四相关的禁忌事项,证明其仍具有鲜活的文化生命力。

农历十四的"不吉利"标签,本质是农耕文明对自然规律的敬畏结晶,在当代语境下,我们既要理解这种禁忌的文化合理性,也要以科学视角破除迷信残余,正如民俗学家钟敬文所言:"传统禁忌不是简单的吉凶判断,而是先民留给我们的生态智慧密码。"这种密码的传承与创新,恰是传统文化现代转型的关键路径。

(本文数据来源:中国社科院民俗学研究所《2022传统节日民俗调查报告》、清华大学天文学系《近三十年月相与气象关联性研究》)

相关文章:

文章已关闭评论!