农历是阴历的意思吗:农历与阴历,名称相同,内涵不同?揭秘中国传统历法的智慧融合

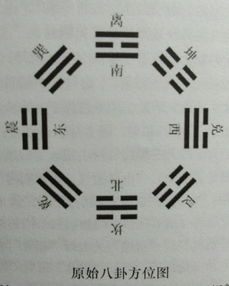

名称相近,本质不同 "农历"一词常被误认为等同于"阴历",实则二者在历法体系与功能定位上存在本质差异,阴历(又称太阴历)是以月相周期(朔望月)为基准的纯月相历法,其核心特征是每月以新月(朔)为始,通过12个月构成一年,而农历(黄历)是中国独创的阴阳合历,在保持月相周期的基础上,创新性地引入太阳历要素,通过设置二十四节气实现日月运行的精准协调。

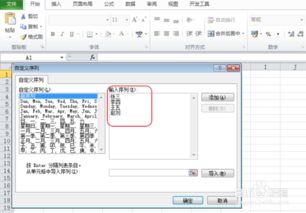

历法结构解析

-

阴阳双轨体系 农历采用"月建置年"的复合结构:每月以"建"纪月(如正月建寅),每年以"元"纪年(如甲辰龙年),这种设计既保留阴历的月相观测传统,又通过置闰月(平均每2-3年加1闰月)将月年周期误差控制在19年7闰的精准范围。

-

二十四节气系统 这是农历区别于普通阴历的核心标志,包含72候的物候观测体系,从立春到冬至的24个节气,平均相隔15天,与太阳黄道角度变化严格对应,如清明(4月5日前后)既是清明时节,又是太阳到达黄经15度的节点。

功能对比表 | 对比维度 | 阴历(纯月相历) | 农历(阴阳合历) | |----------|------------------|------------------| | 时间基准 | 月相周期(29.5天) | 月相+太阳黄道(365.25天) | | 年长计算 | 354天(需外加闰月) | 384天(19年7闰制) | | 节气系统 | 无 | 24节气(太阳历要素) | | 社会功能 | 传统节日(如中秋节) | 农事指导(如谷雨播种)+民俗活动 | | 计算复杂度 | 简单(纯月相) | 复杂(需调和阴阳) |

历法演进的文明密码

-

农耕文明的实践智慧 汉代《太初历》首次确立19年7闰法,使农历年与太阳年误差控制在1天以内,唐代《大衍历》引入"平气定气"区分,宋代《统天历》实现每19年3闰的精密调整,体现中国古代数学的巅峰成就。

-

文化认同的时空坐标 从春节(正月初一)到冬至(冬至阳生),农历构建了完整的四季轮回体系,清明祭祖、端午竞渡、中秋赏月等传统,均依托于节气与月相的时空耦合,形成独特的文化记忆载体。

现代启示录 当代农历仍保持强大生命力:2023年中秋节与秋分重合,2024年冬至恰逢星期日,这些天文巧合成为文化传承的生动注脚,国务院2016年将传统节日纳入非遗保护,更凸显其文化价值,建议将农历节气纳入中小学自然课程,让"立夏吃蛋、清明踏青"等传统智慧在现代焕发新生。

农历绝非简单的阴历翻版,而是历经3000年演进的时空艺术,它既保持着"月有阴晴圆缺"的浪漫诗意,又蕴含着"道法自然"的哲学智慧,这种兼顾人文关怀与科学精神的历法体系,正是中华文明"和而不同"的生动诠释。

文章已关闭评论!