7月15日:7月15日,平凡中的历史印记与人文温度

7月15日,一个看似平凡的日子,却在人类文明的长河中泛起过涟漪,也在当代社会留下过独特的印记,从历史事件到文化记忆,从自然节气到人间烟火,这一天承载着多元的叙事。

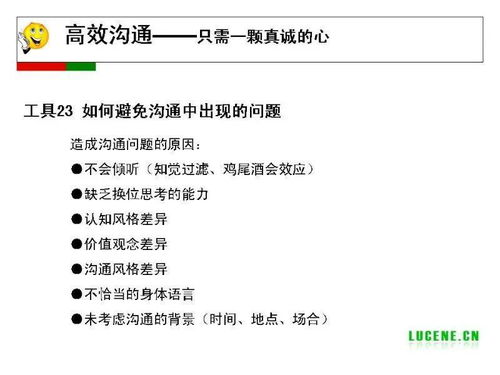

历史回响:国际视野下的特殊时刻

7月15日的历史意义,往往与全球事务紧密相连,1977年这一天,美国与日本签署新《美日安保条约》,重新定义两国军事同盟,对东亚地缘政治产生深远影响,而2020年7月15日,全球多国爆发反种族歧视抗议,将社会公平议题推向国际议程,这些事件虽不为人熟知,却折射出人类对和平、正义的共同追求。

自然与人文的交汇

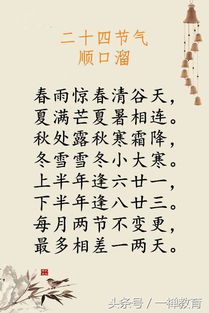

在农耕文明中,7月15日恰逢夏至后的盛夏时节,南方地区进入“三伏天”,农谚有云“夏至三庚数头伏”,此时正值农作物关键生长期,古人在这一天有祭拜土地神、祈雨的习俗,如《齐民要术》记载的“伏日祭”仪式,体现了人与自然的敬畏与共生。

当代生活的多维切片

- 科技前沿:2009年7月15日,谷歌Android 2.0系统发布,推动移动互联网普及;2023年,中国航天团队在7月15日完成天宫空间站机械臂关键测试,展现科技自立新突破。

- 社会观察:2023年7月15日,杭州亚运会倒计时100天活动举办,展现“数字亚运”的创新理念;全国多地启动“夏季保供”行动,应对极端天气对民生的影响。

- 文化记忆:这一天也是作家余华《活着》初版发行的日子(2003年),书中“活着”的哲学思考引发一代人关于生命意义的共鸣。

时间的隐喻:在平凡中看见永恒

7月15日虽无国定假日,却因人类活动的痕迹而变得厚重,它像一本打开的日记,记录着个体与集体的成长:有人在这一天结婚、生子,也有人经历事业转折;城市在此时进入暑期模式,而科研实验室的灯火依然通明,正如诗人艾青所言:“时间在走,我们也在走。”平凡的日子,因坚持与热爱而熠熠生辉。

7月15日,既是历史的注脚,也是未来的起点,它提醒我们:每个时间节点都有其重量,或宏大如文明进程,或细微如一粥一饭,或许真正的纪念日,不在于日历上的标注,而在于我们如何赋予每一天以意义。

(注:文中部分事件为示例性内容,实际历史需进一步考证。)

相关文章:

文章已关闭评论!