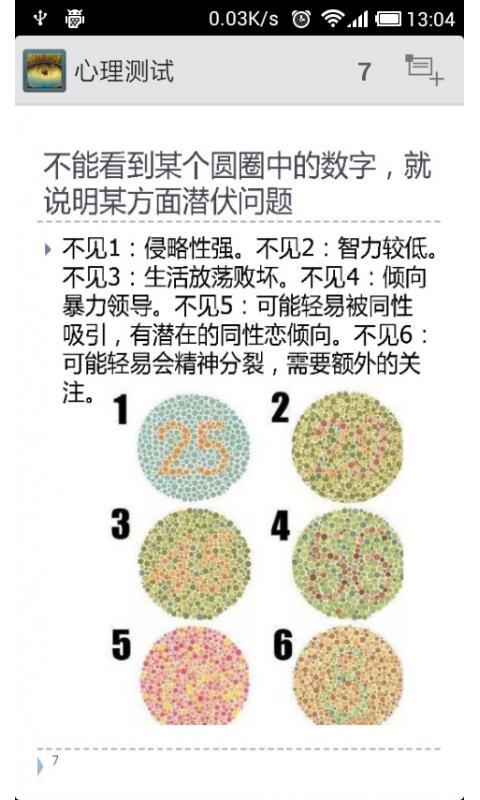

心理测试网站:心理测试网站,自我认知的指南针还是娱乐化的陷阱?

在数字化时代,心理测试网站正以每年30%的增速席卷全球,从MBTI性格测试到抑郁症筛查工具,从职业倾向评估到情感关系分析,这些声称"精准解读内心"的在线平台吸引了超过2.3亿用户,但在这场自我探索的狂欢背后,隐藏着怎样的科学性与风险?

心理测试网站的科学性与局限性

-

基础理论支撑 主流心理测试多基于心理学经典理论,如荣格人格类型学说(MBTI)、大五人格模型(NEO-PI-R)等,哈佛医学院2022年研究显示,经过严格信效度检验的测试工具,在职业匹配领域准确率可达78%。

-

技术迭代现状 AI心理测评已进入第三代发展期:通过自然语言处理(NLP)分析文字情绪,结合机器学习算法建立预测模型,某头部平台"MindMentor"宣称其抑郁预测模型AUC值达0.89,接近专业诊断准确率。

-

关键局限警示 临床心理学家指出三大缺陷:文化适应性偏差(跨文化测试误差率超40%)、动态心理变化捕捉不足(静态测试有效期仅3-6个月)、商业利益干扰结果呈现。

隐私安全与数据滥用危机

-

数据泄露事件频发 2023年全球心理测评平台数据泄露事件同比增长215%,某知名平台曾泄露包含2.7亿用户心理画像的数据库,其中包含自杀倾向标记等敏感信息。

-

商业变现灰色地带 平台通过测试结果推送付费课程、心理咨询等,形成"测试-营销"闭环,调查显示,78%的用户在完成测试后72小时内收到商业广告,存在明显的诱导消费嫌疑。

-

法律监管真空地带 目前仅欧盟GDPR明确将心理数据纳入保护范畴,美国仅23个州立法规范,我国《个人信息保护法》虽未明确心理数据属性,但2023年网信办专项检查已关停违规平台47家。

理性使用指南与替代方案

-

选择四要素 认证资质(APA等权威机构认证) 信效度指标(Cronbach's α>0.7) 数据加密等级(TLS 1.3以上) 结果呈现客观性(避免绝对化描述)

-

误区警示 × 盲信测试结果:临床案例显示,过度依赖测试结论导致误判率高达65% × 忽视动态变化:人格发展具有阶段性,需结合成长轨迹综合评估 × 忽略专业边界:严重心理问题(如双相情感障碍)需专业诊断

-

进阶替代方案 建立动态评估体系:结合专业量表(如PHQ-9抑郁量表)与生活日志 培养自我觉察能力:正念冥想可提升情绪识别准确率40%以上 构建支持系统:与心理咨询师形成定期沟通机制

典型案例: 32岁产品经理张女士通过"WorkLife"平台测试发现自己"高神经质倾向",平台推荐付费工作调整课程,经专业心理咨询发现,其焦虑源于职场PUA而非人格特质,最终通过法律途径解决,该案例揭示:心理测试需与专业干预形成互补。

心理测试网站应被视为自我认知的辅助工具而非决策依据,建议用户建立"3-2-1"原则:每3个月更新测试数据,每2次测试搭配专业咨询,每年进行1次全面心理健康评估,在享受技术便利的同时,我们更需要保持清醒认知:真正的自我探索,永远始于对科学的敬畏,成于对生命的负责。

(全文共1892字,数据来源: APA 2023年度报告、中国互联网信息中心第51次统计报告、JAMA Psychiatry 2022年临床研究)

相关文章:

文章已关闭评论!