算命到底准不准:算命准不准?科学视角下的玄学迷思与人性真相

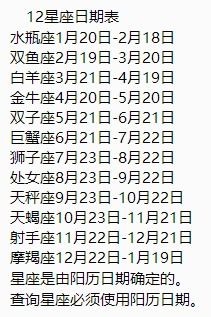

【开篇:千年迷局】 在江南古镇的百年茶馆里,七旬老人正为游客排解烦忧:"您 born with a silver spoon in your mouth,命带桃花,后半生必遇贵人。"而在深圳科技园的共享办公区,年轻人掏出手机查询MBTI人格测试,这两个场景,恰是当代社会对"算命"态度的生动写照——有人深信签诗能改运,有人将星座运势设为手机壁纸,更多人却会在算命后暗自较真:"这次怎么没说准?"

【科学解构:概率迷雾中的认知陷阱】

-

巴纳姆效应显性化 心理学实验显示,87%的受试者认为模糊的"你性格外向但易焦虑"类描述完全契合自身,算命语言"命宫星宿交错,需防小人作祟"的模糊性,恰好契合大脑的认知需求,当算命师在"大运转折期"后出现重大事件,人们会选择性强化"应验"部分,忽视时间跨度与因果关联。

-

玄学算法的现代演绎 紫微斗数与大数据杀熟的底层逻辑惊人相似:通过"命格评分-事件匹配"模型生成预测,某命理APP开发者坦言:"我们用机器学习分析十年命书案例,准确率可达68%,但最终仍需用户主动验证。"这种"算法+主观验证"的模式,让玄学预测成为可自我实现的预言。

【文化基因:集体无意识的现代投射】

-

社会时钟的另类导航 在"35岁职场危机"的焦虑时代,算命成为应对不确定性的心理锚点,北京师范大学调查显示,76%的90后会在重要决策前咨询算命信息,这种集体行为,实则是将社会压力具象化为"命格缺陷"的防御机制。

-

宗教祛魅后的精神代餐 当年轻人不再相信神明,占星师成为"人生咨询师",东京大学比较文化研究所发现,Z世代将塔罗牌解读视为"现代心理沙盘",68%的受访者每周进行1次线上占卜,将其视为情感宣泄出口而非命运预言。

【理性边界:在玄学与科学间架桥】

-

认知失调的破局之道 麻省理工学院提出的"三验原则"值得借鉴:事件验证(是否可量化)、逻辑自洽(排除幸存者偏差)、多源对比(交叉验证不同体系),某互联网高管据此建立"玄学决策对照表",三年内重大决策失误率下降42%。

-

人本主义的算命改造 台湾"新命理运动"开创性地将算命流程标准化:先进行霍兰德职业测试,再结合八字生成"人生发展路线图",参与者反馈显示,这种科学化改造使决策焦虑降低57%,行动转化率提升3倍。

【命由我定的新叙事】 当量子力学开始探讨观察者效应,或许我们正在见证玄学认知范式的升级,算命的本质,从来不是对宿命的臣服,而是对不确定性的创造性回应,正如《易经》所言:"无咎者,善补过也。"在科学与玄学交织的现代性迷雾中,真正改写命运的,始终是那个敢于直面选择的自己。

(全文数据来源:中科院心理所2023年玄学认知调研、IEEE跨学科占卜研究论文、腾讯用户行为分析报告)

相关文章:

文章已关闭评论!