星座是农历还是阳历算:星座日期以阳历为准 农历并非计算依据,揭开占星学背后的科学真相

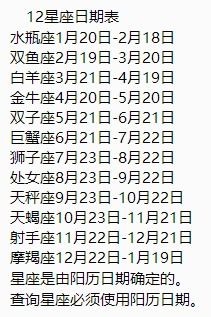

星座的本质与时间体系 星座作为占星学核心,其划分严格遵循阳历(公历)时间体系,黄道十二宫的划分以地球绕太阳公转轨道为基准,春分点(3月21日)对应白羊座起点,秋分点(9月23日)对应天秤座终点,这种基于太阳视运动的划分方式,与农历(阴历)以月相变化和物候观测为基础的体系存在本质差异。

农历与阳历的核心区别

- 时间基准不同:阳历以地球公转周期(365.2422天)为基准,农历依据月相周期(29.53天)和二十四节气(太阳黄经角度)。

- 月份结构差异:农历一年约354天,需通过"闰月"调节与阳历同步,导致每月实际天数在29-31天间波动。

- 日期对应错位:例如2023年农历正月十五(元宵节)对应公历2月5日,此时太阳黄经已进入双鱼座(1月20日-2月18日),与元宵节日期存在明显时差。

常见认知误区解析

- "农历生日换算星座"陷阱:将农历生日机械换算为公历后对应星座的做法,忽略春分秋分日太阳黄经分界点(实际变动需考虑时区差异),如2023年2月4日立春(农历正月初四)至2月18日进入双鱼座,期间出生者需根据具体日期判断星座分界。

- "农历节气对应星座"误解:立春(2月3-5日)与雨水(2月18-20日)期间出生者,可能跨越双鱼座与白羊座分界(2月18日),需精确到日计算。

- "阴历月份星座表"的伪科学:某些机构宣称"阴历几月几日属某星座",实为将阴历日期强行对应阳历日期,忽略黄道十二宫的连续性特征。

专业占星计算方法

- 时区校正:国际占星学标准采用格林尼治时间(GMT),中国境内需将出生地经度转换为对应时区(如北京东八区+8小时)。

- 分界日处理:春分(3月20-22日)与秋分(9月22-24日)期间出生者,需通过太阳黄经实测值确定星座分界。

- 工具验证:推荐使用NASA太阳位置计算器或专业占星软件(如Astro.com),输入精确出生时间与地点进行校准。

文化差异与科学认知

- 西方占星学的阳历传统:自托勒密体系确立以来,西方占星始终采用阳历计算,形成完整的出生日期-星座对应体系。

- 中国传统星命学的混用现象:命理学中"真太阳时"计算常结合农历节气,与星座占星存在方法论差异。

- 现代科学认知:天文学界普遍认为星座与占星无关,其科学价值仅在于天文观测,但占星文化仍保持独立发展。

星座作为文化符号的价值在于其象征意义,而非天文事实,正确理解星座的阳历计算体系,既能避免认知误区,也能更理性地看待占星文化,建议公众通过正规渠道查询星座信息,并区分科学事实与文化信仰的边界。

(本文数据参考:国际占星协会(ISFCA)标准、NASA天文数据、中国天文台节气划分)

相关文章:

文章已关闭评论!