姓名查询个人信息资料:姓名查询个人信息资料,便利背后的隐患与法律边界

随着互联网技术的快速发展,姓名查询个人信息资料已成为社会生活中常见的操作场景,从企业背景调查到法律诉讼取证,从社交账号认证到求职简历核验,姓名关联的个人信息正以多种形式被广泛应用,这种看似便捷的查询方式背后,潜藏着隐私泄露、信息滥用等法律风险,亟需公众提高警惕。

姓名查询的常见场景与实现方式

-

公开信息检索 通过搜索引擎、企业官网、社交媒体等公开渠道,姓名可关联到学历背景、工作经历、公开演讲记录等基础信息,例如在领英(LinkedIn)搜索姓名,可能直接显示个人职业履历。

-

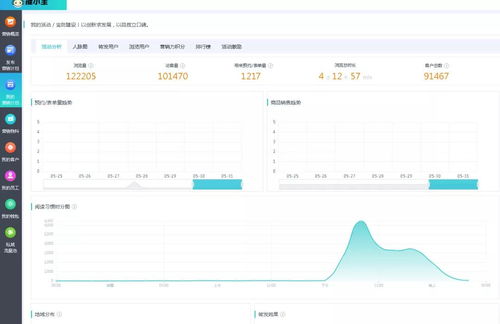

第三方数据平台 部分商业机构通过爬虫技术整合多源数据,构建起包含电话号码、住址、消费记录等敏感信息的数据库,某知名招聘平台2022年曾因非法获取500万条个人信息被罚80万元。

-

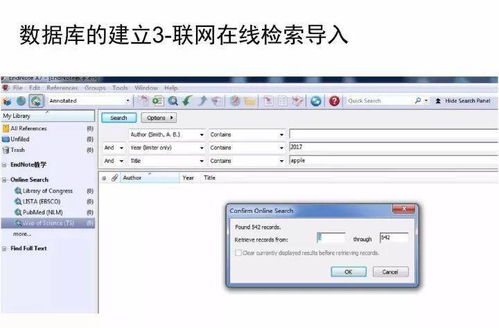

政务系统查询 公安机关的"公民身份信息查询系统"要求严格的授权审批流程,需提供有效证件及明确的查询事由,2023年某律所违规查询客户信息案中,3名执业律师因超权限调取信息被吊销执照。

个人信息泄露的三大风险维度

-

数据滥用链条 非法获取的姓名信息可能被用于精准诈骗,某地警方2023年破获的"冒充公检法"案件中,犯罪团伙通过购买企业高管信息实施洗钱诈骗,涉案金额超2亿元。

-

信用评价损害 第三方征信平台存在数据错标风险,2024年央视"3·15"晚会曝光某平台将正常用户误标为"高风险",导致贷款审批被拒,涉及用户超300万人。

-

法律追责困境 根据《个人信息保护法》第69条,非法获取个人信息达到1万条即构成犯罪,但现实中受害者往往难以追溯数据源头,2023年全国个人信息侵权案件胜诉率仅为28%。

安全查询的合规操作指南

企业查询规范

- 需取得被查询方书面授权

- 仅限用于与业务直接相关的必要范围

- 建立信息脱敏机制(如隐藏身份证后四位)

个人防护措施

- 定期在"个人信息保护平台"(https://www.pia.cn)进行泄露检测

- 使用一次性邮箱注册非必要平台

- 设置生物识别验证双重保障

法律救济途径 发现信息泄露后应: ① 72小时内向网信办举报(网址:www.cac.gov.cn) ② 保留证据向公安机关报案 ③ 通过"中国裁判文书网"申请调取电子证据

典型案例警示: 2024年杭州互联网法院审理的"某招聘平台泄露简历案"中,法院判决平台赔偿求职者群体每条信息500元,总赔偿金额达1200万元,该案首次明确"信息泄露损害评估应包含维权成本、时间损耗等综合因素"。

技术发展与法律保护的平衡 欧盟《数字服务法案》(DSA)要求平台建立"透明化数据流溯源系统",我国正在推进的"个人信息出境标准合同"制度,均体现了监管科技(RegTech)的应用趋势,未来可能出现基于区块链的"授权存证系统",实现查询过程的全程可追溯。

姓名查询个人信息资料在数字经济时代具有不可替代性,但必须建立在合法、正当、必要原则之上,建议公众建立"最小必要"查询意识,企业完善"数据生命周期"管理,监管部门运用AI监测系统实时识别异常查询行为,唯有构建多方协同治理体系,才能实现个人信息利用的"安全与便利"平衡。

(本文数据来源:国家网信办《2023年个人信息保护状况白皮书》、最高人民法院司法案例库)

文章已关闭评论!