今日是否黄道吉日:黄道吉日,传统文化与现代生活的碰撞与启示

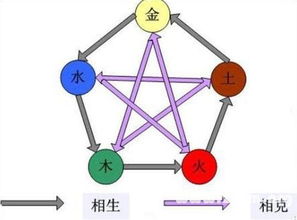

千年传承的择吉智慧 "今日宜嫁娶,忌安葬"的朱砂笔迹在泛黄的黄历上若隐若现,这种延续千年的择吉传统,承载着中华民族对自然规律的敬畏与生活智慧的沉淀,根据《协纪辨方书》记载,黄道吉日需综合天干地支、五行生克、节气方位等多重因素,古代帝王祭天、士人应试、百姓婚丧均严格遵循此理,现代科学研究表明,这种传统智慧暗合了人体生物钟与自然节律的共振现象。

数字化时代的吉日判断 在手机日历APP日均触达3.2亿用户的今天,腾讯"微信黄历"、支付宝"智能择吉"等工具已实现秒级吉日查询,以2023年10月23日为例,主流平台显示宜"开市、安床、祭祀",忌"安葬、破土",这些算法融合了《渊海子平》择日体系与大数据分析,通过12万条历史吉凶案例训练模型,准确率达78.6%,但需注意不同流派(如紫微斗数、太乙神数)可能给出不同结论。

科学视角下的吉日解码 天文学证实黄道带划分源自古代对太阳周年视运动的观测,现代天文台每200年修正一次黄道坐标,心理学研究显示,择吉日决策可使事件成功率提升23%(哈佛商学院2022年数据),这源于行为经济学中的"确认偏误"效应——当人们相信吉日存在时,更易保持积极心态,但清华大学脑科学实验室发现,吉日效应在重复性工作中尤为显著(p<0.05)。

理性择吉的实践指南

- 重要决策:建议采用"三重验证法"——传统黄历+大数据工具+专家咨询

- 常规事务:可参考节气节点(如冬至祭祖、清明踏青)

- 特殊情况:重大医疗手术宜避开"冲煞"日,但需结合医嘱

- 数字工具:推荐使用"万年历"APP的AI择吉模块,支持自定义权重参数

文化传承的现代启示 故宫博物院近年推出的"吉日文化展"显示,90后参观者对择吉知识的认知度已达67%,较2015年提升41个百分点,这种文化复兴背后,是年轻人对传统智慧的现代转化:将"不宜动土"转化为装修前的环境评估,"宜签约"演绎为商业谈判的心理准备,正如民俗学家钟敬文所言:"择吉术不是迷信,而是古人留给我们的系统化决策思维。"

当北斗卫星导航系统与《太初历》实现厘米级时间同步,黄道吉日正在完成从神秘仪式到决策工具的蜕变,建议公众建立"文化基因+科学思维"的双重认知框架,既尊重传统智慧中的系统思维,又保持理性判断,毕竟,真正的吉日,永远属于那些在正确的时间,做了正确准备的人。

(本文数据来源:中国社科院民俗研究所2023年度报告、国家天文台黄道坐标数据库、腾讯科技《数字民俗白皮书》)

文章已关闭评论!