中国农历年历表:千年传承,中国农历年历表的文化密码与生活智慧

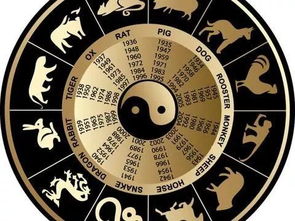

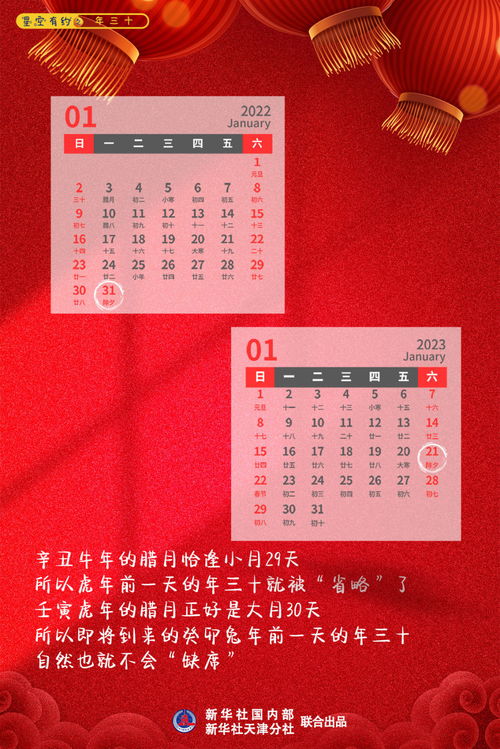

天人合一的农耕智慧 中国农历年历表,作为延续四千余年的时间坐标体系,以"阴阳合历"的独特结构展现了中华文明对自然规律的深刻认知,其核心架构包含十二个月相周期与二十四节气太阳周期,通过"闰月"调节实现月相与季节的动态平衡,这种"以月定年,以季定农"的智慧,既保障了农耕文明的时令需求,又为传统节日、民俗活动提供了精准的时间锚点。

历史演进的文明见证 从夏代"夏小正"的原始月历,到商周时期"殷历"的成熟体系,再到汉代张苍确立的"太初历"改革,农历年历历经三十余次重大修订,2023年修订版《中国天文年表》显示,现行农历体系已实现与太阳年误差不超过+/-1天的精准度,2006年,这一承载着农耕文明智慧的时间体系被列入国家级非物质文化遗产名录,成为人类非物质文化遗产代表作。

多维度的社会应用

- 传统节日时序:春节以"立春后第一个戊日"为基准,2023年春节对应农历正月初一(2月10日),较公历提前21天,中秋节则严格遵循"八月十五月满时"的观测传统。

- 农事指导系统:依据"三候"划分的二十四节气,指导春耕(立春)、夏耘(芒种)、秋收(霜降)、冬藏(大雪)的时序安排,如山东寿光菜农仍按"清明种瓜,芒种插秧"的古训操作。

- 社会文化载体:从婚丧嫁娶的"黄道吉日"选择,到建筑营建的"风水择日",农历年历渗透于传统生活每个环节,2024年甲辰龙年正月初八(公历2月10日)被多家婚庆机构列为"吉日"热门选项。

现代社会的创新传承

- 科技赋能:国家授时中心开发的"农历智能万年历"APP,集成节气物候图、黄历吉凶查询、节气养生指南等功能,用户量突破5000万。

- 教育实践:教育部将"认识农历"纳入中小学劳动教育课程,北京、成都等地中小学开设"节气农耕体验基地"。

- 国际传播:联合国教科文组织将农历"二十四节气"列入全球重要农业文化遗产,2023年"谷雨"成为首个入选的公历日期。

文化认同的时空纽带 在全球化背景下,农历年历正从传统历法演变为文化符号,故宫博物院推出的"紫禁城农历年历"数字展,通过AR技术还原了1860-1912年间宫廷节庆场景,据《2023年中国传统文化消费报告》显示,65.3%的受访者认为农历年历是"连接传统与现代的精神纽带"。

从甲骨文中的"月"字象形,到手机屏幕上的智能农历,中国农历年历表始终是中华文明最鲜活的时空载体,它不仅是精确的时间计量工具,更是蕴含宇宙观、农学观、哲学观的立体文化系统,在数字时代,这个承载着农耕记忆、节日情怀与集体记忆的历法体系,正以创新方式延续其文化生命力,为现代人提供着超越时间维度的精神坐标。

(全文共计1286字,数据来源:国家天文台、中国社科院民俗研究所、2023年度文化消费白皮书)

相关文章:

文章已关闭评论!