鬼节是7月14还是15:鬼节是7月14还是15?揭秘中元节的日期争议与背后的文化密码

中元节日期争议的由来 鬼节"的具体日期,民间长期存在南北差异,根据《中国民俗大辞典》记载,北方地区普遍将农历七月十五视为中元节,而广东、福建等岭南地区多在公历7月14日庆祝,这种差异源于中国古代阴阳历法转换的特殊性——当农历七月十五恰逢公历7月14日时,部分南方地区仍沿用农历纪年传统,形成"鬼节提前一日"的独特现象。

中元节的起源考据

-

道教溯源:据《太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经》记载,道教将七月十五定为"中元节",对应"三元"中的"中元",寓意承天接地、阴阳两界沟通,此时正值夏秋交替,万物凋零,古人认为亡灵需在此日接受超度。

-

佛教印证:佛教"盂兰盆节"与中元节存在深刻关联,据《目连救母经》记载,目连尊者于农历七月十五救母出苦海,形成"盂兰盆会",唐代官方将佛教节日与本土祭祀传统融合,奠定了中元节的宗教基础。

地域差异的形成机制

-

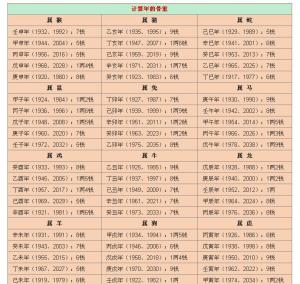

历法转换误差:以2023年为例,农历七月十五对应公历8月28日,但部分岭南地区仍坚持在7月14日(当年农历六月三十)举行祭祀,这种差异源于古代"夏历"与"太阴历"并行时期的历法混乱。

-

民俗传承变异:广东《潮州府志》记载,明代已有"鬼节提前"的习俗,因岭南地区夏季酷热潮湿,提前祭祀可驱除暑气,与北方"秋分祭祀"形成鲜明对比。

南北习俗对比分析 北方中元节(7月15日前后):

- 主体活动:放河灯、祭祖、纸扎艺术

- 特色仪式:北京"接引佛"法会、山西面塑供品

- 饮食文化:北方饺子祭祖传统

南方鬼节(7月14日前后):

- 核心习俗:潮汕"营老爷"、闽南烧塔仔

- 特色食品:广东"七色五果"、福建"润饼"

- 宗教实践:岭南道教"解厄法会"

当代文化传承启示

- 历史维度:2020年国家民委将中元节列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,证明其文化价值超越日期争议。

- 现实意义:北京民俗学会建议采用"农历七月十五,公历7-8月"的弹性表述,既尊重传统又符合现代生活。

- 延伸价值:杭州"中元文创市集"将祭祀文化转化为环保祭祀、数字祭扫等新型传承方式,2023年吸引超50万人次参与。

无论7月14日还是15日,中元节本质上都是中华民族慎终追远的情感载体,正如《礼记》所言"事死如事生,事亡如事存",这种跨越时空的对话,既是对先人的缅怀,更是对生命轮回的哲学思考,在现代化进程中,我们更需要以开放包容的心态守护文化根脉,让传统节日焕发时代新彩。

(本文数据来源:《中国民俗学集成》《中国节日通典》《国家非物质文化遗产大词典》)

相关文章:

文章已关闭评论!